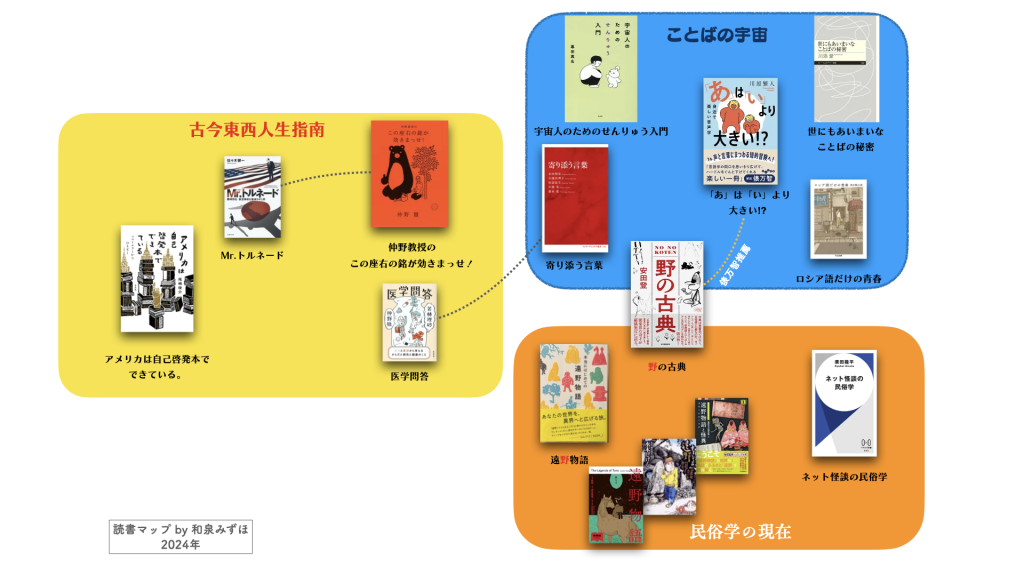

毎年の恒例「今年の本」、今回は〈古今東西〉〈野〉〈ことば〉の三題噺で読書マップをつくりました。

読書マップについては、こちらの記事をどうぞ。

これ以外に�、印象的な小説や歌集にもたくさん出逢えましたが、それはいずれまた別のところで語りましょう。

民俗学の現在

まずは右下から。

〈野〉といえば、日本民俗学の祖とも言われる柳田國男の「遠野物語」が思い浮かびます。

願わくばこれを語りて平地人を戦慄せしめよ──

遠野という、その響きだけで郷愁をひきおこす、岩手県の山あいに実在するまち。

この遠野郷を訪れた柳田が、現地で語り継がれてきたという、ふしぎな伝承を「感じたるまま」に書いた書物です。

富川岳「本当にはじめての遠野物語」(遠野出版)は、書名のとおり、有名だけれど読んだことのなかった人や、読もうとして挫折した人に向けた遠野物語入門書。切り絵風のかわいいイラストが印象的で、やさしく、かつ深く遠野物語の世界に踏み出します。

原典の出版から一世紀を超え、「遠野物語」は、水木しげる、京極夏彦といった数々の作家によって語られつづけています。

柳田國男生誕150年を前にした今年は、遠野市立博物館監修の「遠野物語と怪異」(河出書房新社)や、新たなコミカライズとして鯨庭・石井正己監修「遠野物語」(KADOKAWA)が出版されました。

去年の「今年の本」でも紹介した「言葉の獣」の鯨庭先生による、うつくしく妖しい再解釈。

オシラサマ、河童、山神などの造形に、まさに戦慄しかありません。

そして時は流れ、いまや怪異譚は口承にとどまらずインターネット上の仮想空間で語られるようになりました。

廣田龍平「ネット怪談の民俗学」(ハヤカワ新書)は、1990年代後半から主に日本で流行した、〈くねくね〉〈きさらぎ駅〉〈リミナルスペース〉などのネット怪談を収集・論考していきます。

怪談、都市伝説は、実は日常のうらがえし。

あるネット掲示板には、昔見て怖かったTV番組やCMなどの投稿が多く集められているといいます。

なかでも〈踏切ヒトガタ〉と呼ばれるCMは、同じ映像を見たと言う人が複数いたにもかかわらず、20年を経て、いまだにその現物が確認されていないのだそう。

果ては、その噂をもとに作られたフェイク(再現)動画が本物のように拡散してしまうという、リアルと幻想がひっくり返るような怖さがあります。

デジタルに囲まれた現代だからこそ、むしろアナログでおぼろげな過去の記憶に、強く惹きつけられるのかもしれません。

ことばの宇宙

〈野〉から安田登「野の古典」(紀伊国屋書店)、そして〈ことば〉につなげましょう。

能楽師である著者によれば、能には、怨霊となった過去を鎮魂する力があると言います。

怪談や呪術と隣り合わせの、生々しい古典や和歌の世界に、博学な安田さんの語りによって深く沈みこんでいくことができます。

「野の古典」と同じく歌人・俵万智さんが推薦している書籍が、川原繁人「『あ』は『い』より大きい!?」(だいわ文庫)。

音声学の知見をもとに、ことばと、ことばが想起するイメージの世界を探検します。

ポケモンの進化前後でどう名前が変わるのかを分析したり、メイドカフェで萌えメイドさんとツンメイドさんの名前を比較したり…学門が本来持っていた自由さを感じさせるフィールドワークが満載です。

言語学の世界は興味深く、川添愛「世にもあいまいなことばの秘密」(ちくまプリマー新書)や黒田龍之助「ロシア語だけの青春」(ちくま文庫)など、筑摩書房だけでも何冊も紹介したいものがあります。

ことばの森に、いつまでもさまよっていたくなります。

でも、どうやら日が暮れてしまいました。出口のほうに向かいましょう。

暮田真名「宇宙人のためのせんりゅう入門」(左右社)は、真夏の夜に拾った宇宙人に、川柳の世界を教えるふしぎな本です。

短歌よりもみじかい17文字が、日本語の世界を何十倍にも拡張する。

それはビッグバン、あるいはインフレーション宇宙論でしょうか。

川柳から、再び短歌の世界へ。

NHK短歌「光る君へ」コラボスペシャルを見ていたら、藤原道長役の柄本祐さんが、永田和宏先生の自伝作品「あの胸が岬のように遠かった」のドラマで永田和宏役を演じていたというエピソードがありました。

番組に出演していた俵万智さんも、永田和宏さんと亡くなった河野裕子さんという歌人夫妻の関係が、大河ドラマ「光る君へ」の道長とまひろ(紫式部)のようだと評されていました。

「あの胸が岬のように遠かった」も文庫化されましたが、読書マップでは「寄り添う言葉」(集英社インターナショナル新書)を取り上げます。

永田先生が、同じく伴侶を亡くした経験を持つ方や、終末期医療に携わる医師を招いての対談集です。大切な人の死と向き合い、その想いに寄り添っていく、それぞれの姿勢に心を打たれます。

古今東西人生指南

さて、最後の森へ。

永田先生と同じく生物学者の仲野徹先生は、関西弁を織り交ぜた軽妙な語り口で、どの著書もおもしろい。いや、めっちゃおもろい。

鍼灸師の若林理沙さんとの対談「医学問答」(左右社)は、対立しがちな東洋医学と西洋医学を橋渡しする、画期的な本でした。

気になるけれど敷居が高そう、そもそも効果はあるの? と思ってしまう漢方薬や鍼灸についても、あるいは知っているようで知らない西洋医学の治療や薬の歴史についても、一錠、もとい一冊で両方楽しく学べてしまいます。

そして単著の「仲野教授のこの座右の銘が効きまっせ!」(ミシマ社)の効能もすばらしい。

偉人・知人・芸能人などの名言、いわゆる〈座右の銘〉30個を解説していきます。座右の銘がそんなにたくさんあったらおかしいやろ、とご自身でツッコミを入れているとおり、純粋な解説から、おかしな〈座右の銘〉へのダメ出しなど、さまざまな媒体での連載をまとめた本です。

読んだのが年初だったので、紹介されていた〈座右の銘〉をほとんど忘れていて、読書マップをつくるにあたって読み返してみました。

すると、最初に紹介される「ついに学ばずして終わるは、学んで忘るに如かず」が、まさにこの状況を言い当てたルソーの言葉(とされる)で驚愕してしまいました。

たくさんの本を読んで学んでも、残念なことに、ほとんどの内容は忘れてしまいます。

それでも、おもしろかった、ためになったという印象だけが残り、あるいは無意識の中で他の学びにつながっていく。

そうであれば、ゆっくりとでも前に進んでいるはずです。

仲野先生は偉人伝への造詣も深く、今回は一冊だけ、佐々木健一「Mr.トルネード」(文春文庫)を紹介します。

アメリカではMr.トルネード(たつまき博士)として有名な気象学者・藤田哲也の名を知る日本人は多くありません。私も本書ではじめて知りました。

藤田先生は、当時のアメリカで多発した墜落事故の原因が、雷雨の際に起こるダウンバーストという気象現象にあることを突き止め、その後の航空事故を激減させる功績を果たしたといいます。

日本人離れしたその経歴や言動も含め、スペクタクルにあふれる本でした。

そんなアメリカ(と日本)で読まれ続けている自己啓発本を分析した尾崎俊介「アメリカは自己啓発本でできている。」(平凡社)で2024年の読書マップを締めくくります。

藤田先生よりも200年前、落雷が放電現象であることを発見した科学者であり、アメリカ独立宣言の起案にも関わる政治家でもあったベンジャミン・フランクリンの「自伝」こそが、自己啓発本の元祖だそう。

それは遠く、東洋の島国に生まれた福沢諭吉の「学問のすゝめ」にも影響を及ぼします。

時を経て、この二つの国では、〈ポジティブシンキング〉、〈引き寄せ〉など、さまざまなバリエーションの自己啓発思想が花開くことになります。

2022年に紹介した清涼院流水「成功学キャラ教授」にも通じる、自己啓発本の分類・分析は壮観です。

毎年予想もつかないことが起こる世界で、本という形に閉じこめられた〈過去〉を読むことで、すこしだけ〈未来〉を冷静に見つめ直すことができます。

来年も、良いお年を。