令和6(2024)年1月、日本語の文字(フォント)を語る上では欠かせない二冊の本が出版されました。

ひとつは、革新的なフォントとして知られる筑紫書体を、その生みの親であるデザイナー・藤田重信さんとともに語りつくす『筑紫書体と藤田重信』です。

そして、もう一冊が、「水のような空気のような」本文書体を理想としてフォントデザインに取り組む鳥海修さんの『明朝体の教室』。

鳥海さんと藤田さんは、おふたりとも、かつて日本最大の写植メーカーとして知られた写研出身という共通点があります。

独立後、鳥海さんは字游工房という会社を立ち上げた故・鈴木勉さんと、ヒラギノ明朝体を制作します。

いまや、MacやiPhone、iPadにも搭載され、まさに空気のように日本中、果ては世界中に浸透していきました。

さらに、字游工房オリジナルのフォントとして、游明朝体が2002年にリリースされます。

藤沢周平の時代小説を組むことを意識して作られた游明朝体は、同じ明朝体でもゆったりとした情感があるフォントです。

そのような違いが、なぜ生まれるのか。

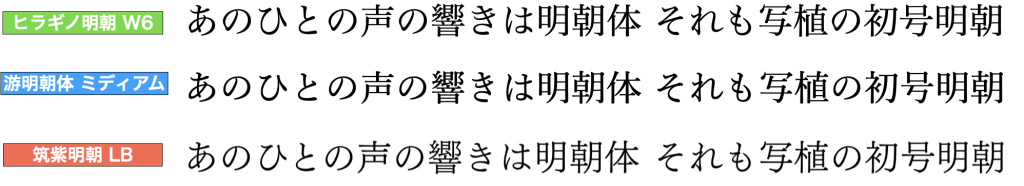

「明朝体の教室」では、游明朝体と他の明朝体フォントを比較しながら、代表的な漢字や、ひらがな・カタカナを一文字一文字、じっくりと解説していきます。

フォントを見る・味わう側の人間としても、作り手がどのような視点で文字をデザインしていたかを知ることができる、とても貴重な一冊です。

ちなみに明朝体の比較については、〈凪の渡し場〉のブログをはじめた最初のころに記事を書いています。

いま読むとつたない考察で、少し恥ずかしいですね。

いまいちど、比較してみましょう。

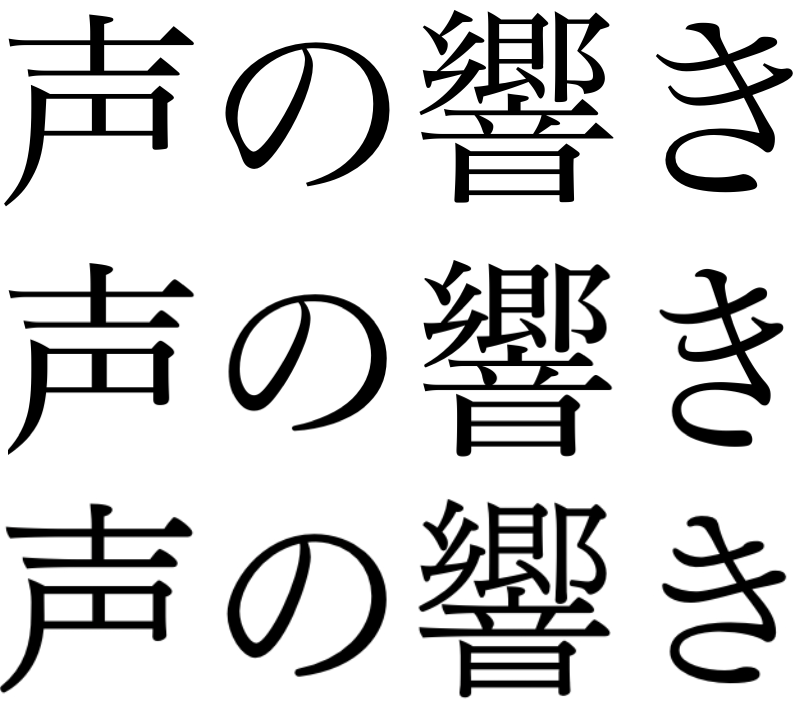

拡大するとこちら。

「の」の左下をみてみましょう。

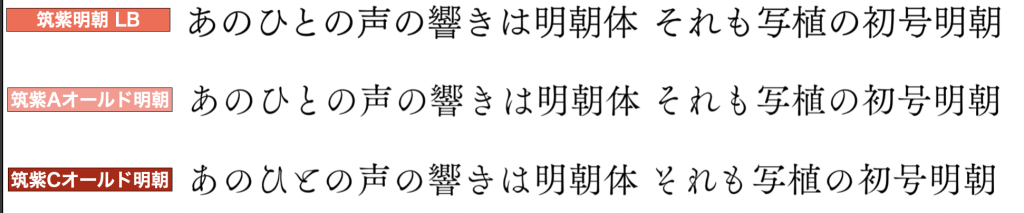

毛筆の筆の返しを忠実に再現したヒラギノと、あえて抑えめにした游明朝体、そして太さの変化が連続的な筑紫明朝。

それぞれの個性が現れています。

「き」も、フォントによってここまで違いが出るものなのですね。

三画目(斜めの線)は、ヒラギノは右にふくらんでいますが、游明朝体は逆に左にふくらみ、筑紫はS字カーブを描いているというのは『明朝体の教室』を読まないと、なかなか気づきません。

それにしても、筑紫明朝です。

全体的に、他の明朝体とくらべて、横棒も直線ではなく曲線的で、なまめかしい印象です。

止めのウロコすらも単純な三角形ではなくぽってりとして、異色さがうかがえます。

ここからは『筑紫書体と藤田重信』を参考にしていきましょう。

筑紫明朝がリリースされたのは2004年のことです。

写研からフォントワークスに移籍した藤田さんが手がけた、新しいのに、どこかレトロな雰囲気の明朝体。

ここから、筑紫書体の歴史がはじまります。

当時在住していた筑紫野(ちくしの)市から取りつつ、旧国名である筑紫(つくし)にもなぞらえて〈筑紫(つくし)書体〉となったそう。

ゴシック体やバリエーションも含まれば、今や何十種類もある筑紫書体。

そのどれもが独特で、天啓を受けたような文字ばかりです。

『筑紫書体と藤田重信』は、それぞれのフォントの使用例と、藤田さんのインタビュー、さらに100のQ&Aが詰まった、贅沢な本です。

一部の筑紫書体は、フォントワークスの mojimo で1フォントからサブスクリプション購入できます。

mojimo-select なら毎月3フォント選べるので、本を読んで気になったフォントを少しずつ試すのも楽しいです。

Cオールドで組んだら、なんだかすごいテンションの短歌が詠めそうです(笑)。

何千年も前に中国で生まれた漢字と、それが日本語の歴史と融合する過程で生まれたひらがな・カタカナ。

その文字たちは明治になって西洋の印刷技術を輸入する形で、日本語の活字として洗練されていきます。

その後も、写植とデジタル化によって、ますます多様な表現が可能に。

明朝体には、その歴史のすべてが詰めこまれています。

対照的なアプローチに見えて、それぞれが日本語の歴史と向き合いつつ、現代、そして未来に向けた明朝体を作られている、その情熱の一端にふれることができます。