半年ぶりに、関東地方をめぐります。

昨年の記事は、こちら。

今回は高崎駅から、群馬県立土屋文明記念文学館に向かいます。

群馬は毛野国・上野国ともよばれ、東日本のなかでも古墳が多く残る、歴史のある土地です。

壮大な保渡田古墳群を横目にレンタカーを走らせると、こちらも雄大な建物が見えてきました。

高崎市出身の歌人、土屋文明を顕彰する記念文学館。

「文」のロゴが「α」のようでかわいい。

ことし令和7(2025)年で没後60年を迎える「文豪・谷崎潤一郎」の企画展が1月26日まで開催中です。

「文豪とアルケミスト」というゲームとのコラボレーション看板がありました。谷崎潤一郎をはじめ、近代の文豪が転生者として活躍するというストーリーのようです。

史実の谷崎は明治19(1886)年生まれ、「刺青」「痴人の愛」など、美を追求した端正な小説で知られます。

私生活では何人の女性とも交流を重ね、彼女たちへの想いをつづった手紙や短歌までが赤裸々に公開されているのは、気恥ずかしさもあります。

そんな愛する人への思いも原動力に、戦前から戦後にかけて「源氏物語」の全訳を手がけるといった偉業も成し遂げた谷崎潤一郎、まさに歴史に残る文豪と言えるでしょう。

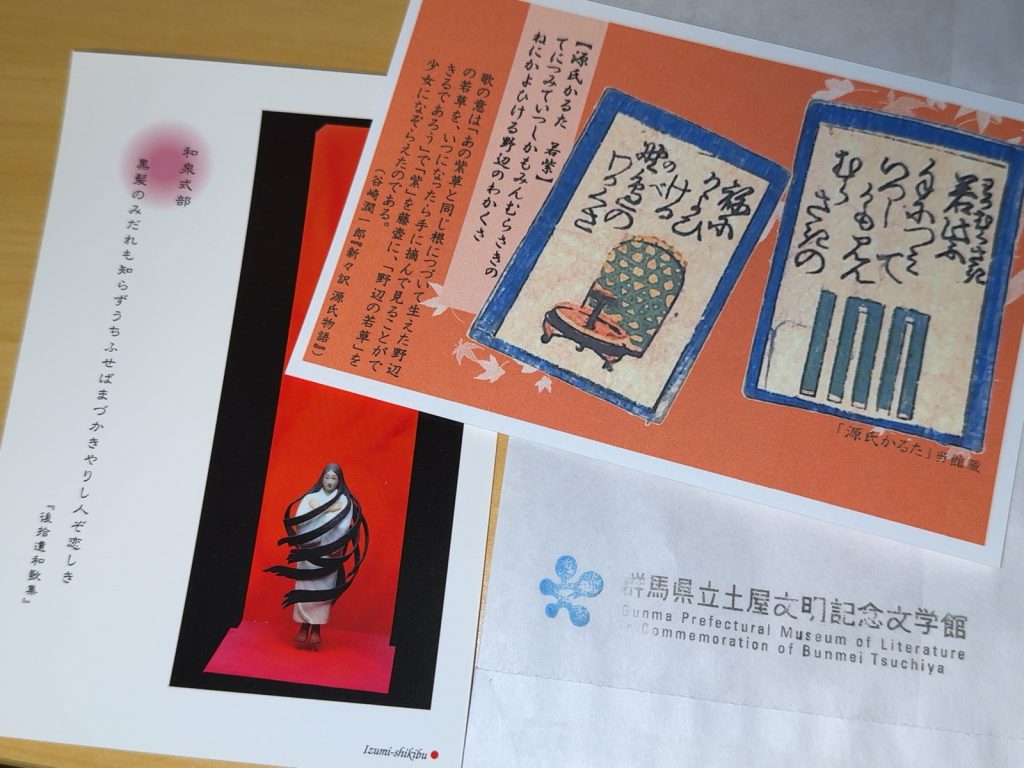

常設展のほうでは、開館時に独自に制定されたという〈三十六歌人〉の代表歌を人形で表現したコーナーもあり、見応えがあります。

和泉つながりで、気になるのは平安時代の歌人・和泉式部。

大河ドラマ「光る君へ」でも登場した「黒髪のみだれも知らずうちふせばまづかきやりし人ぞ恋しき」の歌で、記念にポストカードを購入しました。

源氏かるたのほうは、谷崎展にちなんだクイズに回答するといただけます。

翌日は埼玉県にある、ところざわサクラタウンまで足を伸ばします。

「短歌」「俳句」などの雑誌も発行する角川文化振興財団が運営する複合文化施設です。

最寄りの東所沢駅から、KADOKAWAグループの人気作品のキャラクターを冠したマンホール蓋が並ぶ道のりも楽しい。

こちらは所沢のゆるキャラ・トコろん。

公園を抜けると、建築家・隈研吾デザインの印象的な建物が見えてきました。

一角には神社まであります。

国文学者の中西進先生の命名による、武蔵野坐令和神社。

アマテラスとスサノオ、二柱を〈言霊大神〉として祀っているそう。

万葉集には、大和の国は「言霊のさきわう国」と語り継がれてきたという山上憶良のことばがあります。

言霊とは、令和まで絶えることのない、小説・詩歌・アニメなど、コンテンツの源と言えるでしょう。

芸事にご利益のあるお守りや、短歌がいただける〈千年和歌みくじ〉も引けます。

向かいの建物がメインの角川武蔵野ミュージアム。スタンダードチケット1,400円で入場します。

(現在モネ展が開催中のグランドギャラリーは別料金)

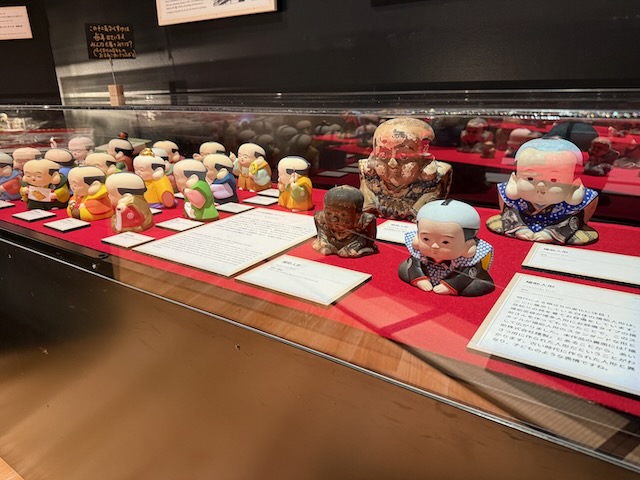

荒俣宏先生が監修する「荒俣ワンダー秘宝館」を、いちばんの楽しみにやってきました。

新年らしく、おめでたいキャラクター「福助さん」の企画展を開催中です。福助は実在する人物がモデルとは知りませんでした。

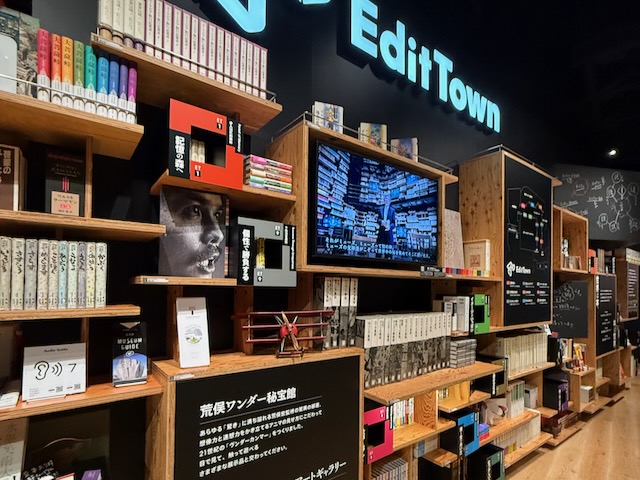

つづいて、松岡正剛先生監修の「エディットタウン ブックストリート」へ。

文学・歴史から数学・建築・自然科学…。

人類のあらゆる叡智が、小さな本というかたちで凝縮され。

その本を開けば、誰もが時空を超えたよろこび、楽しみを味わうことができます。

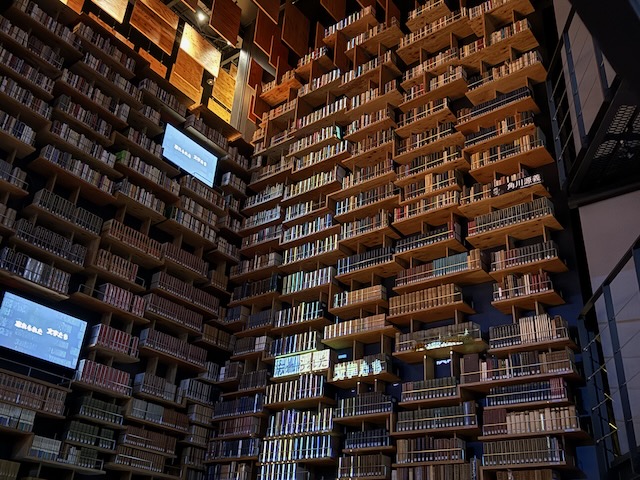

そして圧巻の本棚劇場。

20分ごとにプロジェクションマッピングも上映されます。

最後にひかる一冊の本は…? ぜひ実際に足を運んで確かめてみてください。

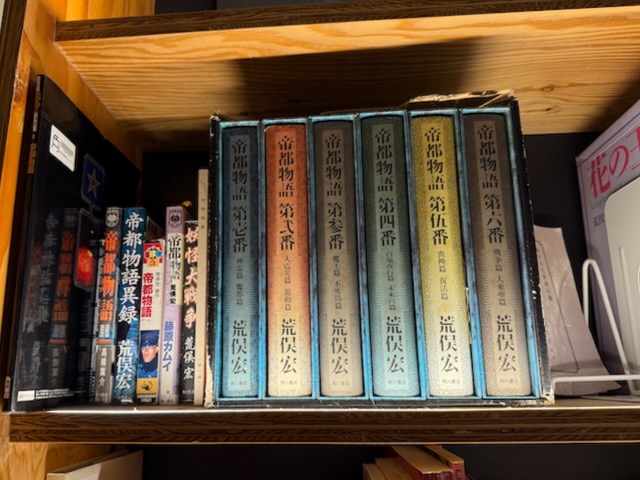

階段の踊り場には「帝都物語」をはじめとした荒俣先生の著作もありました。

ほかにも、地元の武蔵野をテーマにしたギャラリーや、マンガ・アニメ図書館などもあり、時間がいくらあっても足りません。

言霊のさきわう、東国ミュージアム巡りでした。

No Comments