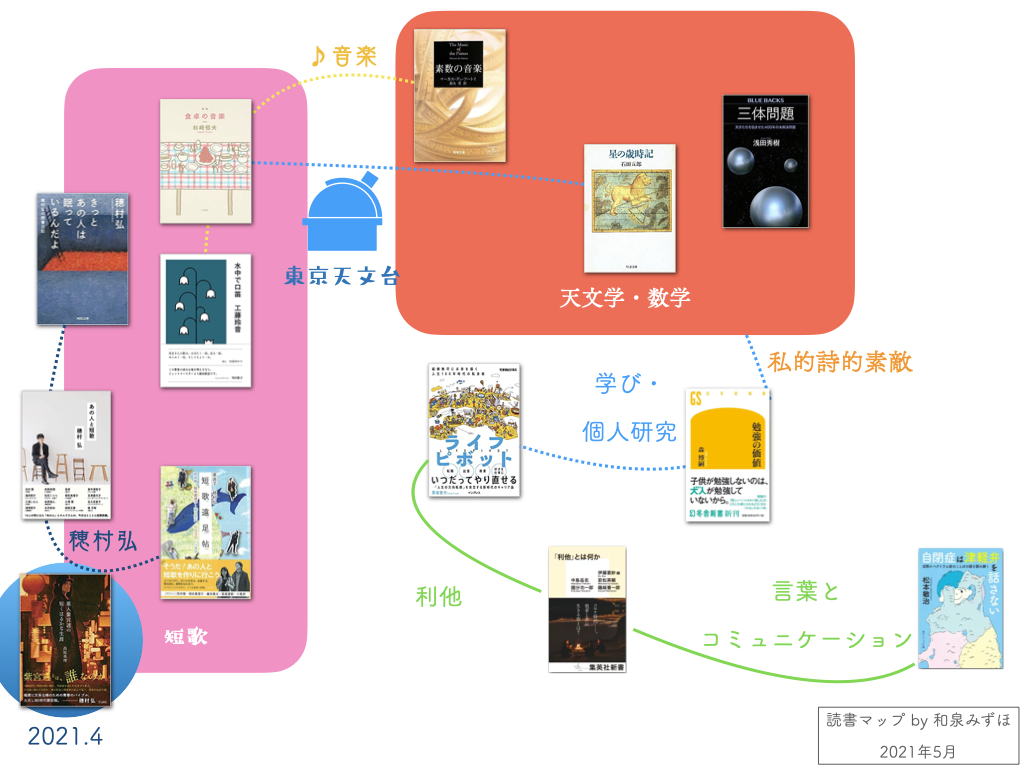

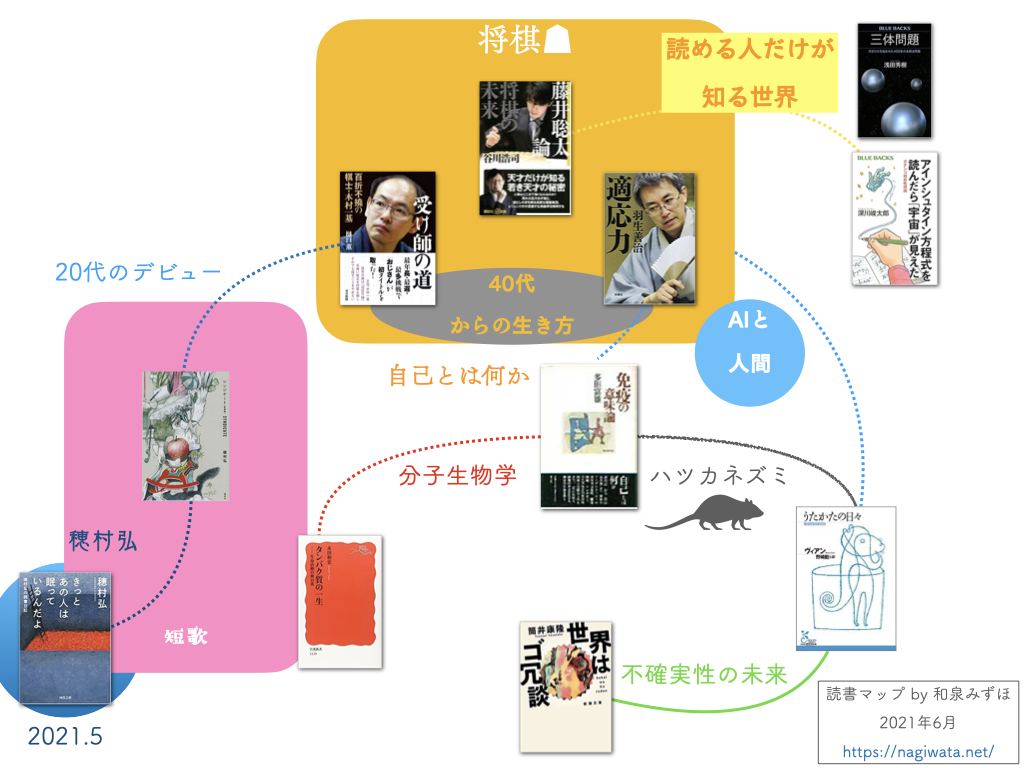

令和3年6月の読書マップです。

この読書マップ、いくつも書いていると自分の嗜好・思考があからさまに出てきて、すこし恥ずかしいですね。わたしのことを知っている人は読まないでください(笑)。

スタートは先月の読書マップ「きっとあの人は眠っているんだよ 穂村弘の読書日記」から「シンジケート」へ。穂村さんが三十年前、28歳のころに自費出版したデビュー歌集が新装版としてよみがえりました。

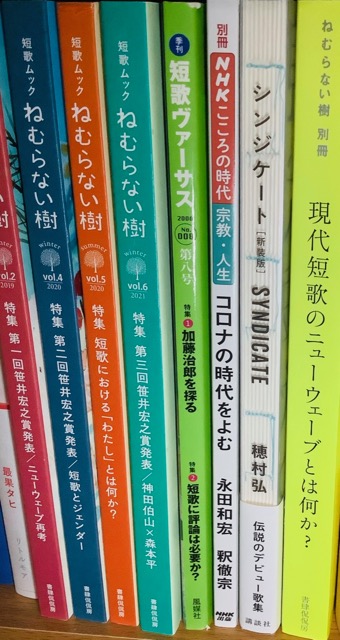

いわゆる〈ニューウェーブ短歌〉の代表作として断片的に知っている歌はあっても、一冊の歌集として束になってかかってくると、よりその印象は鮮烈です。

新装版の装丁は名久井直子さん、透明カバーにコデックス装の綴じ糸がかわいくて素敵です。オンラインの刊行記念イベントでも言われていたとおり、本棚に挿した状態でも綺麗なのがポイントです。

穂村さんの読書日記でも、「大山康晴の晩節」など将棋に関する本は多く取り上げられていました。

今回は、違うラインナップの将棋本を三冊紹介します。

まずは新刊「藤井聡太論 将棋の未来」。

2021年6月26日現在、最年少で二冠、さらに叡王戦にも挑戦が決まった藤井聡太王位・棋聖は、誰もがみとめる令和将棋のスーパースターでしょう。

そんな藤井さんを同じく中学生でプロデビューし、史上最年少で名人を獲得した谷川浩司九段が語る本です。ちなみに、まえがきによると鉄道好きという共通点もあるそう(って、その情報は必要だったのでしょうか…)。

平成初期に台頭してきた〈羽生世代〉とご自身の闘いなども振り返りつつ、将棋界の現在・過去・未来を見渡します。

羽生善治「適応力」は十年ほどまえ、羽生さんが40歳になったころのエッセイ。

谷川さんの本でも書かれていたとおり、多くの棋士は三十〜四十代になるとピークを過ぎ、戦い方が変わってくるといいます。

それでも、変化を柔軟に受け入れ、適応していくのが羽生さんの強さでしょう。わたし自身40歳を間近に控え、これからの生き方を考えるヒントになりそう。

まるでビジネス書のような話題が多く出てくるのもおもしろいです。

いっぽう、羽生さんより少し年下ながら、プロデビューは二十代、六度のタイトル挑戦と敗退を経て、46歳にして初のタイトルを獲得した木村一基九段の半生をつづるのが「受け師の道」。

解説など盤外のトークも面白い木村さんですが、子供時代から「よくしゃべる」と評されているのが楽しい。本書で半ばジョークのように予言されていた藤井さんとのタイトル戦で王位を奪取されてしまいましたが、これからも活躍を期待しています。

深川峻太郎「アインシュタイン方程式を読んだら『宇宙』が見えた ガチンコ相対性理論」は、ド文系を自称し、数式の出てこないサイエンス書を多く編集してきた著者が、本気で相対性理論の数式に挑むという異色の本。

サイエンス書の老舗・講談社ブルーバックスからの出版らしく、どのページも遠慮無く数式で埋め尽くされます。先月の「三体問題」も一緒に読みたい。

マップに入れた理由は、アインシュタイン方程式を導き出したあたりで、唐突に藤井二冠の話題が飛び出すから。

棋譜を読める人だけが藤井さんの真のすごさをわかるように、アインシュタインの真のすごさも、数式を読める人だけが知ることができる。専門知というものの大切さを改めて感じます。

さて、わたしはいちおう物理専攻だったので相対論の数式は大学で履修済み(のはず)ですが、最近まであまりなじみがなかったのが分子生物学とよばれる分野。

歌人でもある永田和宏さんの専攻であり、「タンパク質の一生」という岩波新書の著書もあります。

ウイルスやワクチンという話題になると、しばしば免疫という概念が出てきますが、多田富雄「免疫の意味論」が名著とされているようです。

わたしたちの体を守る、〈自己〉と〈非自己〉を区別する免疫とはシステムが、こんなにもあいまいで危ういバランスの上に成り立っていることに、畏怖の念すら覚えます。

そんな生物学では実験動物として欠かせないハツカネズミ(マウス)と話のできる主人公登場するのがボリス・ヴィアンの小説「うたかたの日々」。

サルトルを思わせる大作家の本に偏執する友人、胸に睡蓮の咲く病に冒されてゆく新妻…。

筒井康隆を思わせる奇妙で不条理な世界に引きこまれます。

機械にできる仕事をする人々を批判する、現代のAIと人間の働き方にもつながるエピソードには驚かされます。

ということで最後は筒井康隆「世界はゴ冗談」(新潮文庫)。

ドタバタ、メタパラ、言語遊戯…かつて筒井作品で描かれたことが次々と現実になっていく、ゴ冗談のような世界。

不確実で、あまりにぎやかでない未来を、それでもわたしたちは生きていくのです。