月という発明(または発見)

2024年(令和6年)も、はやくも12月を迎えました。 旧暦での異名は師走、英語ではDecember。 英語をはじめて習ったころ、月の名前は違っても、一年のなかにある月の数が同じ12であることを不思議に感じました。 考え…

2024年(令和6年)も、はやくも12月を迎えました。 旧暦での異名は師走、英語ではDecember。 英語をはじめて習ったころ、月の名前は違っても、一年のなかにある月の数が同じ12であることを不思議に感じました。 考え…

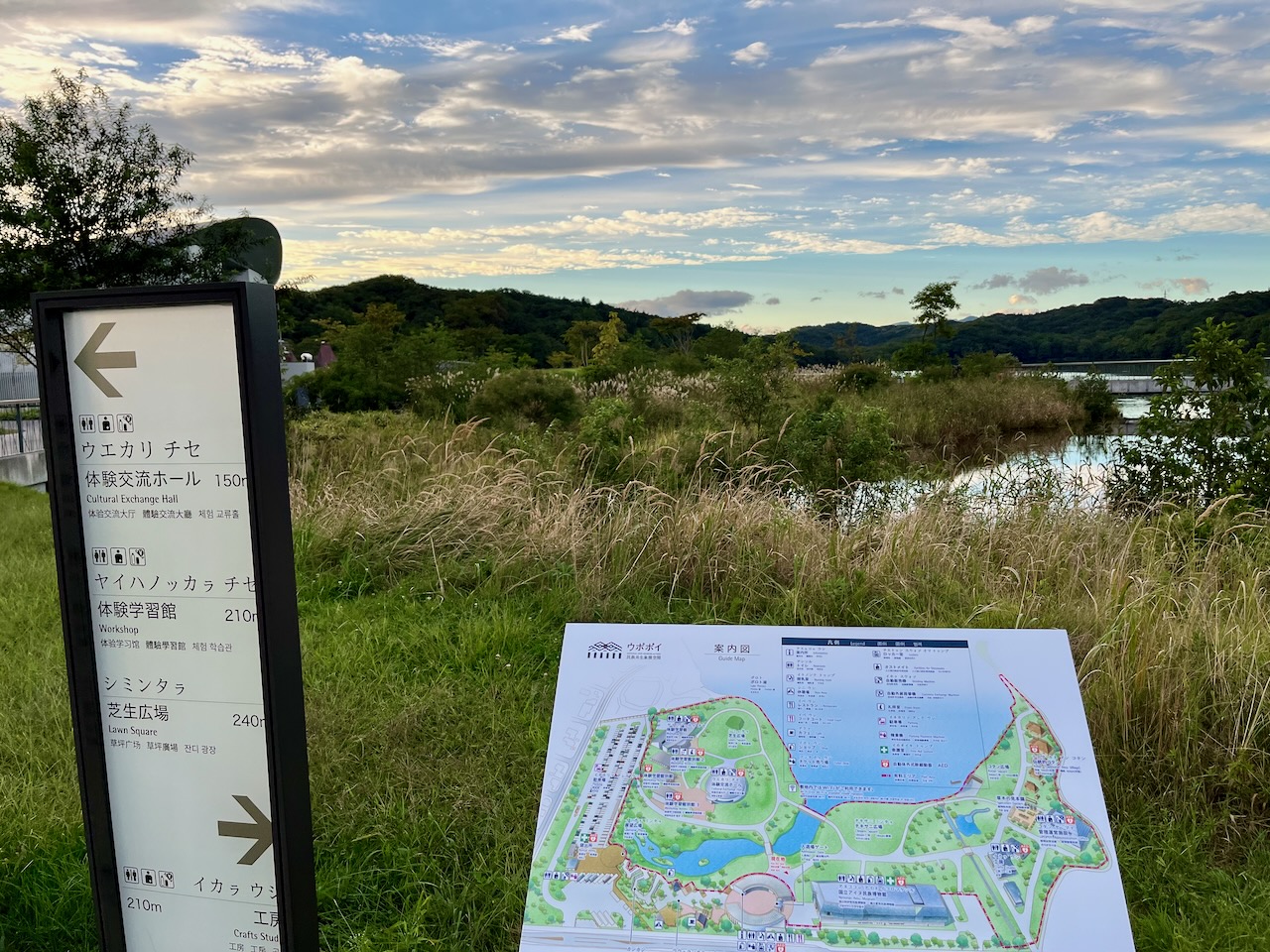

うっぽぽーい! 民族共生象徴空間にきたぞーい!! …と、「Dr.スランプ」のアラレちゃんのように叫びたくなる絶景。飛んでペンギン村…ではなく、北海道白老町・ウポポイにやってきました。 北海道の先住民族であるアイヌの文化と…

2024年も、さまざまなアートイベントや展覧会が開催されています。 今回は東京・上野から、ふたつの美術館をめぐります。 広大な敷地をほこる上野恩賜公園。美術館や科学館、動物園などが立ち並び、すべて回ろうとすれば、一日あっ…

令和6(2024)年1月、日本語の文字(フォント)を語る上では欠かせない二冊の本が出版されました。 ひとつは、革新的なフォントとして知られる筑紫書体を、その生みの親であるデザイナー・藤田重信さんとともに語りつくす『筑紫書…

2023年の年末です。 毎年の恒例「今年の本」、今回は印象に残ったマンガ3作品を紹介します。 それぞれのテーマに関連した小説やノンフィクションなども〈読書マップ〉としてまとめてみましたが、こちらの詳しい説明は年明け no…