たべるとつくる – 発酵ツーリズム東海「うまみの聖地巡礼」

豆味噌、たまり、日本酒、酢、川魚…。

愛知・岐阜・三重の東海三県には、芳醇な発酵の食文化が、むかしもいまも根づいています。

この三県をめぐる〈発酵ツーリズム〉が、「発酵文化人類学」などの著書がある小倉ヒラクさんをキュレーターとして、令和7(2025)年5月17日から7月13日まで開催されています。

今回は、岐阜と愛知の会場を訪れてみました。

まずは岐阜県から。

JR岐阜駅、または名鉄岐阜駅からバスで、メイン会場の「みんなの森 ぎふメディアコスモス」に向かいます。

こちらは市民交流センターや岐阜市立中央図書館などが一体となった複合施設です。

図書館は木の素材を生かした格子屋根が特徴的な、明るく開放的な空間。

こんな場所で本を読んだり、勉強をして毎日過ごせる岐阜の児童・生徒たちがうらやましくなります。

会期中、ギャラリーでは〈うまみの聖地巡礼〉展が開催中です。めずらしい地域特産の食べ物や調味料がずらり。

こちらの入館は無料ですが、JR東海の「EX旅先予約」で、1,000円で公式ガイドブック(定価1,500円)と1,000円分のクーポンに引き換えられる、なんだかよくわからないお得な電子チケットがあるので、エクスプレス会員の方はお見逃しなく。

また、市内に点在する、醤油蔵や酒蔵の開放イベントも行われていました。

こちらは醤油蔵の山川醸造です。

伝統的な木桶によるたまり醤油の醸造蔵はとても希少で、後継者が少なくなった木桶づくりの技術を次の世代に残す取り組みも行われているそう。

岐阜といえば長良川の鵜飼いが有名ですね。

雄大な金華山にそびえる岐阜城を間近に、伝統的なまちなみが残る川原町をさんぽします。

赤い文字が消えて「こどもに」だけが残った看板、丸々とした文字も元気いっぱいです。

すしのこのこのこ…?

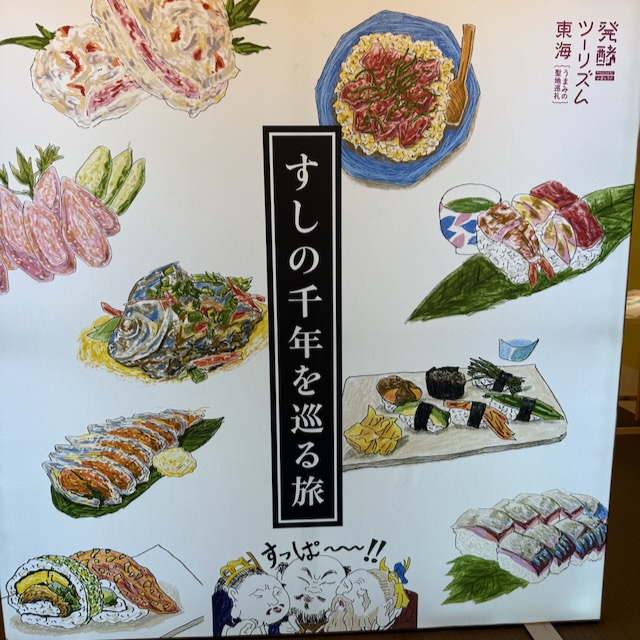

すしのことを学ぶために、愛知・半田会場の〈すしの千年を巡る旅〉へ向かいましょう。

半田市は古くから醸造業で栄えた知多半島の中ほどにあり、鉄道路線としてはJR武豊線と名鉄河和線が通ります。

名鉄住吉町駅から西へ向かうと、歩道橋と仲良くならぶ赤レンガの建物が見えてきました。

明治時代、四代目中埜又左衛門(ミツカン創業家)が甥の盛田善平(現在のPasco、敷島製パンの創業者)に命じたビール醸造のために作られた、半田赤レンガ建物です。

札幌・東京・横浜・大阪で先行するビール会社に対抗して、ドイツ人技師を招いて建物も醸造技術も当時の最先端にチャレンジしたという、愛知県のものづくり精神を随所に感じられます。

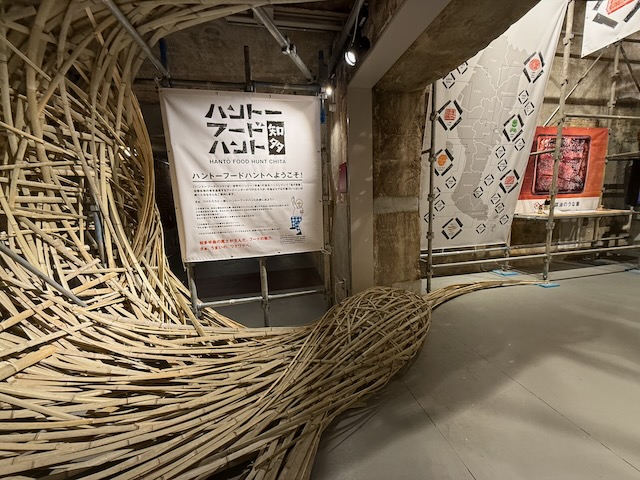

こちらの企画展では、知多半島の食材・食文化を紹介する〈ハントーフードハント〉が開催されています。

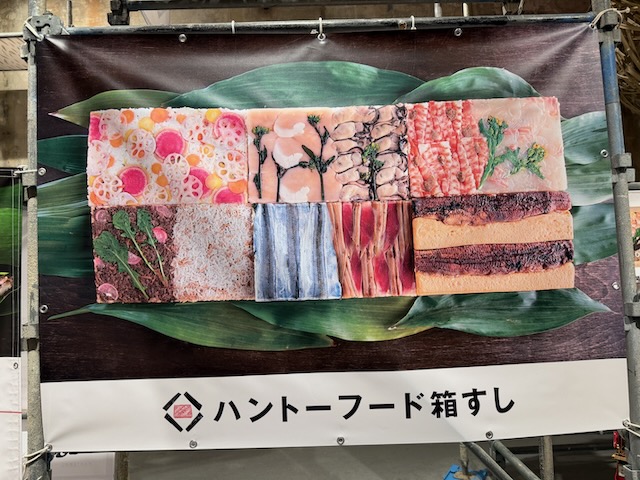

見た目も素敵な〈ハントーフード箱すし〉など一部のメニューは、カフェスペースで個数限定でいただけます。新鮮な生しらすに濃厚な赤だしで、暑い夏も乗り切れそう。

先ほどの歩道橋を渡って、JR半田駅の方に向かいます。

なにやらフレンドリーな看板の奥に見える石碑には「紺屋海道」とあります。

江戸時代には多くの人でにぎわった街道を、この地方出身の童話作家・新美南吉も歩いたそう。

知多キリン、かわいいですね。

かつては赤レンガ建物までビール出荷の専用線が引かれていたという武豊線も、現在は通勤通学路線へと変わりつつあります。

半田駅周辺は高架化工事が進められ、この踏切ももうすぐ姿を消すようです。

日々を生きる人々の手によって、まちの風景はどんどん変わっていきます。

地元で名だたる日本酒蔵、國盛の「酒の文化館」に立ち寄りましょう。

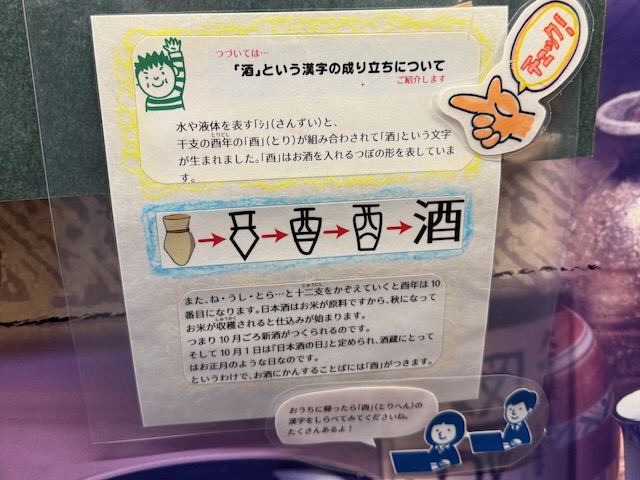

お酒や醸造にまつわる漢字に使われる部首・酉の成り立ちを学びます。館内では試飲もできます(ノンアルコールもあり)。

半田のメイン会場、MIZKAN MUSEUM(ミツカンミュージアム)へやってきました。

企画展〈すしの千年を巡る旅〉は無料ですが、有料の常設展はホームページで事前に時間帯予約が必要です。

すしの語源は酸し(酸っぱし)。お寿司とは切っても切れない関係であるお酢も、米からできています。

江戸時代、貴重なコメの代わりに、捨てられていた酒粕から酢を作るという革新的な技術を確立したのが、造り酒屋を営んでいた初代中野又左衛門。

そこからはじまった200年以上のミツカンの変革の歴史を五感で学ぶ、圧倒的な体験型ミュージアムでした。

江戸時代に知多半島で作られた酢を江戸まで運んだという弁才船の復元模型に乗って、時空の旅に出かけます。

ミュージアムの出口には、ペーパークラフトも用意されていました。

外に出れば、ミツカンの蔵が見つめる、半田運河の穏やかな流れ。

発酵文化と食、ものづくりと人々の暮らしが密接に結びついて、いまの街の光景がつくられてきたことを、しみじみ感じます。

今回は行けなかった三重も、またガイドブック片手にめぐってみたいですね。