香川・岡山の島々では瀬戸内国際芸術祭2022の夏会期が9月4日まで開催されています。

春会期と同じく無理せず、密を避けてのんびりと瀬戸内の自然を楽しみましょう。

前回の記事、 世界初の公共交通・DMVに乗って、むろと廃校水族館へ の翌日に高松を訪れました。

商店街では今回も芸術祭会期に合わせて、さまざまな催しが行われています。

高松丸亀町商店街の「おいでまい祝祭」。

かわいくてちょっとせつない、いきものたちの姿を描く絵画・彫刻・インスタレーションと充実の内容でした。

昔のパソコンやゲームのようなビットマップフォントのロゴが印象的。

なかなかタイミングよく鯉がこない。

少し歩いて、大竹伸朗さんの「針工場」まで。

漁船の木型を莫大小(メリヤス)針工場におさめた作品です。

となりの資料館にも映像や関連書籍の展示がありましたが、あまり時間がなく、じっくり見られなかったのが惜しい。

冨安由真さんの「かげたちのみる夢」。廃屋のような古民家に、小泉八雲「和解」をモチーフにした幻想的な空間を生み出します。

ガイドブックでは粟島aw11として紹介されていますが、夏会期は豊島で活動されるそうです。海から発掘されたものの収集、展示を行なっています。

こちらも帰りのバスの時間が迫っていたので、あまりゆっくり見られず。

のんびりと、と言っておきながら時間に追われるのはよくないですね。

いったん家浦港まで戻ってバスを乗り換え、唐櫃岡(からとおか)まで。

島キッチンは予約制なのを忘れていましたが、カレーとドリンクだけなら空きがあればテラス席で食べられるそう。

実に見事な石組が歴史を感じさせます。

古くから豊島の人々に大切にされてきたという、唐櫃の清水(共同用水場)があります。

制作から十年ほど、作品もまわりの自然とじょじょに溶けこんでいくよう。

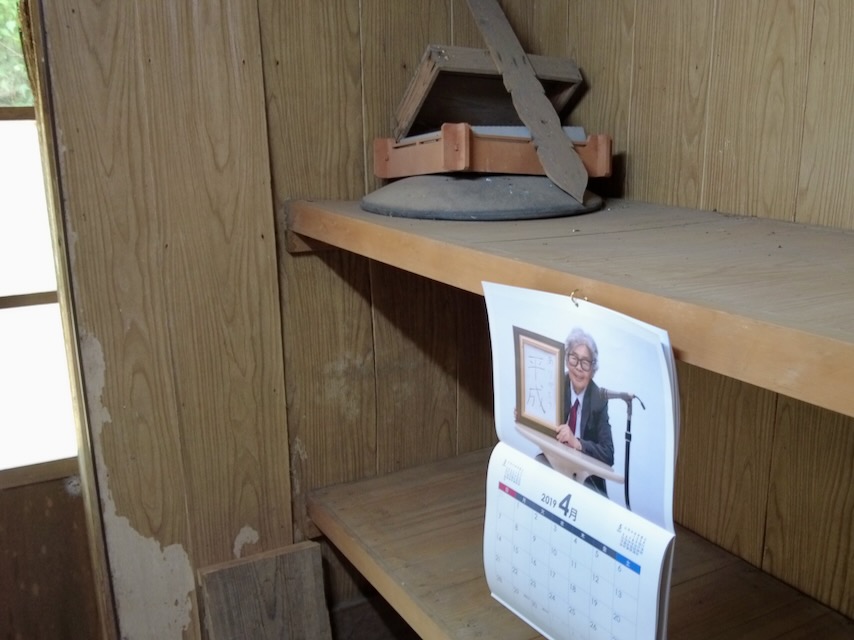

少し集会所のほうまで戻り、「西本喜美子写真展 ひとりじゃなかよ」へ。

70代になってから写真を始めたという西本さん、その独創的な写真とキャプションに思わず笑みがこぼれます。

書籍も手にとって読めるようになっていました。

台所の裏にもこっそり作品があるのでお見逃しなく。

さて、いよいよ最後は豊島美術館に向かいます。

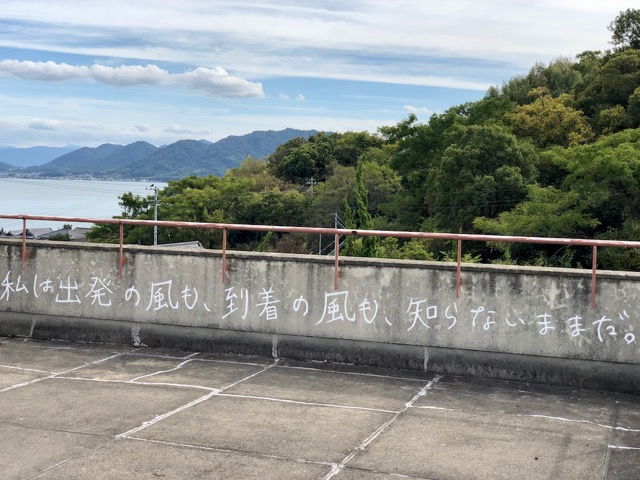

ゆっくりと港の方へ下り坂を歩いていくと、突然視界が広がり、瀬戸内海が一望できます。

芸術祭をきっかけに周辺の棚田の再生も進められており、豊島美術館はその中腹にあります。

芸術祭パスポートは使えないのでオンラインで事前予約が必要です。

すべて豊島に自生する植物、雑草を選んだという庭を回遊しつつ建物に入ります。

建物内は撮影禁止、物音すら立てるのをはばかられる静寂が支配します。

モノクロームの空間に、大きな開口部から自然の光がふりそそぐ。

床からは「母型」とよばれる小さな泉があちこちから湧き出し、水たまりを作りつづける。

表面張力でつくられるみずたまをじっと見つめていると、まるで生命のようで。

やがて重力にひかれ、また別の穴に吸いこまれていく。

はじめての探訪でしたが、また何度でも来たいと思わせる、島と一体となった魅力を実感しました。

みずたまは生きもののよう玉きわるいのちはいつか土へと還る —— 和泉みずほ