知らない街への旅は、いつの時代も新鮮な驚きと発見に満ちあふれています。

それはいまから百年以上も前、明治40年の夏。

与謝野晶子の夫としても知られる歌人、与謝野寛(鉄幹)は、主宰する詩歌集「明星」の同人とともに一か月の九州旅行に出かけます。

メンバーは与謝野寛、北原白秋、木下杢太郎、平野萬里、吉井勇。

その旅程は彼ら自身の手で新聞連載され、のちには北原白秋の詩集「邪宗門」など、創作の源泉となります。

時代が降っても、「五足の靴」として知られた、その足跡をたどる人々が絶えません。

今回は、その中心的な目的地である天草諸島(天草市・上天草市)を中心に紹介します。

「五足の靴」では長崎県の茂木港から南下して天草へ向かいますが、旅程の都合で熊本から向かうことにしました。

対岸の島原・天草の乱の終結地となった原城跡にも寄ろうとした場合、本州からは二泊以上は必要になりそうです。

西九州新幹線にも乗ってみたいので、いつかまた訪れる機会がありますよう。

熊本から向かう場合、橋が通じているので車やバスで一気に渡ることができます。

あるいは、特急「A列車で行こう」やシークルーズを乗り継ぐこともできますが、さすがに本題から逸れすぎてしまうので、また別の記事で。

とまれ、天草諸島の〈ナナメ上〉と公式観光ガイドブックで謳われる、上天草市の大久野島から話をはじめましょう。

ここは天草四郎ミュージアム。

天草の乱の首領とされる謎多き美男子・天草四郎を中心に、この地のキリシタン布教と伝道の歴史を解説します。

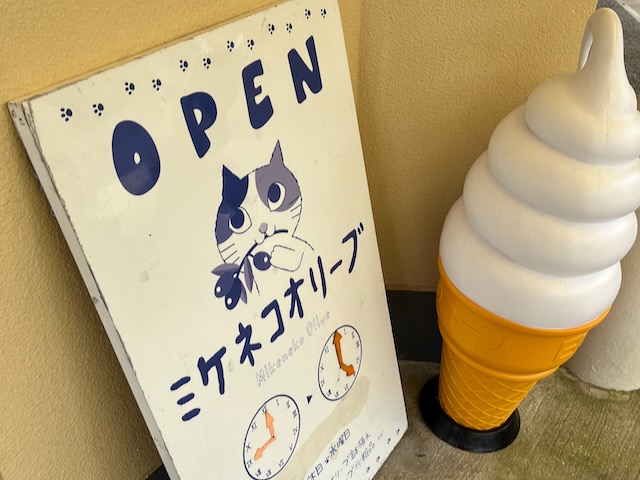

売店の「ミケネコオリーブ」のオリーブソフトクリームもおいしい。

そして南に向かい、天草上島を通って天草下島へ。市役所のある本渡のあたりは天草諸島でも一番栄えた場所のようです。

かなりの高台にある天草キリシタン館。暑い時期ですし、車で行かなければ向かうのをあきらめていたことでしょう。

「五足の靴」のころは鉄道がようやく開通し始めた時代、ほとんどの道程を文字通り足で走破した明治人の体力に感嘆してしまいます。

日本にキリスト教と西洋医学を伝えた、イエズス会のアルメイダ神父記念碑。

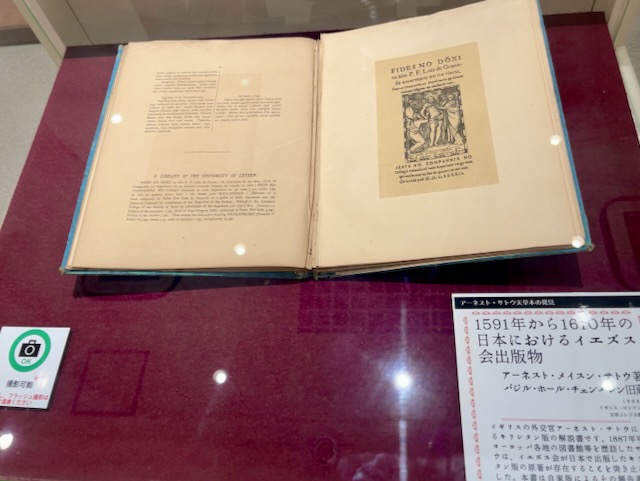

さらに南へ国道266号をひた走り、天草コレジヨ館へ。

コレジヨとは神学校の意味。キリスト教だけでなく宣教師からもたらされた南蛮文化をひろく解説します。

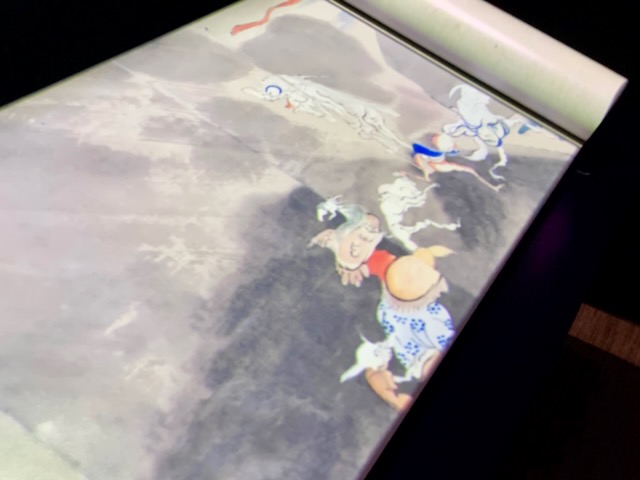

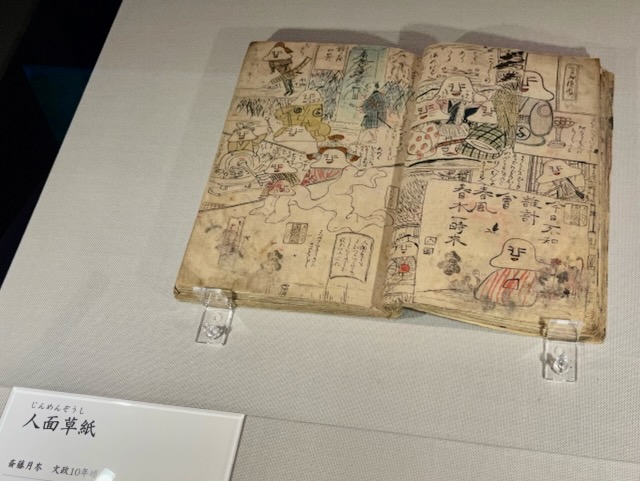

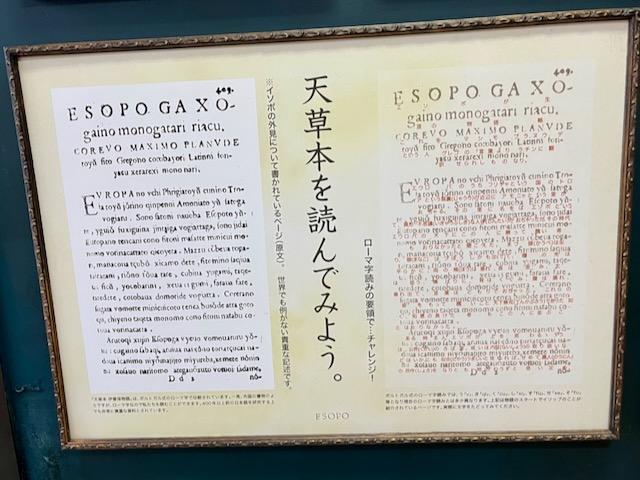

とりわけ印象的なのが印刷物のコーナーです。

元をたどれば聖書普及のためにグーテンベルクが発明したといわれる活版印刷機。

その発明から150年後、帰国した天正少年使節団が持ち込んだ印刷機によって、日本初の活版印刷がこの天草で始まったそうです。

キリスト教布教だけでなく、「伊曾保物語」(イソップ物語)や「平家物語」などローマ字で印刷されたものまであり、現代まで残された〈天草本〉がコレジヨ館に所狭しと並びます。

印刷・フォントの歴史を学ぶと、明治維新後に西洋の活版印刷が輸入され、日本の活字をつくる試みがはじまったと解説されることが多いのですが、いわゆる鎖国によって失われた活版印刷術が、この天草の地にあったことは記憶にとどめておきたいです。

地元のアーティストによって「伊曾保物語」のイソップの生涯を人形で再現した「ESOPOの宝箱」も圧巻です。

コレジヨ館から車で10分程度、﨑津集落へ。

2018年「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連資産」の構成資産として世界文化遺産に登録され、注目が高まっています。

のどかな漁村と、禁教が解禁されてから建てられたという﨑津教会のコントラストが美しい。

集落を見下ろす位置には、﨑津諏訪神社があります。

この地を舞台にした潜伏キリシタン発覚事件「天草崩れ」はブラタモリでも取り上げられていましたね。

信仰というもの、人の幸せのありかたを考えてしまいます。

写真を撮り忘れましたが、近くには﨑津資料館「みなと屋」もあります。

駆け足で天草諸島をめぐってきました。

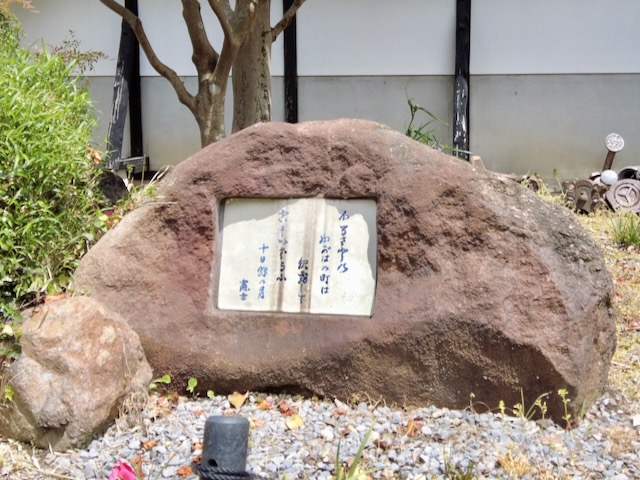

大江教会を通ってたどり着いた最西端の下田地区には「五足の靴」の記念碑があり、遊歩道も整備されています。

天候に恵まれれば、東シナ海に沈む夕陽も見ることができます。

時代が移り、人々の生活様式や価値観が変わっても、それらをすべてつつみこむような夕焼けに、悠久の歴史を感じます。