縦目と横目、書体の世界 – ユリイカ 2020年2月号

おそらく2020年初の、フォントに関する雑誌特集です。 ユリイカ(2 2020(第52巻第2号)) posted with ヨメレバ 青土社 2020年01月29日 楽天ブックス Amazon Kindle 7net 図…

おそらく2020年初の、フォントに関する雑誌特集です。 ユリイカ(2 2020(第52巻第2号)) posted with ヨメレバ 青土社 2020年01月29日 楽天ブックス Amazon Kindle 7net 図…

喫茶店という空間が好きです。 思い出すのは、ふかふかの赤いソファ。 コーヒーの香りに、お昼ならナポリタン、おやつどきならホットケーキの匂いが混じり合う。 現代的なカフェとはまた違った、五感に訴えかける居心地の良さがそこに…

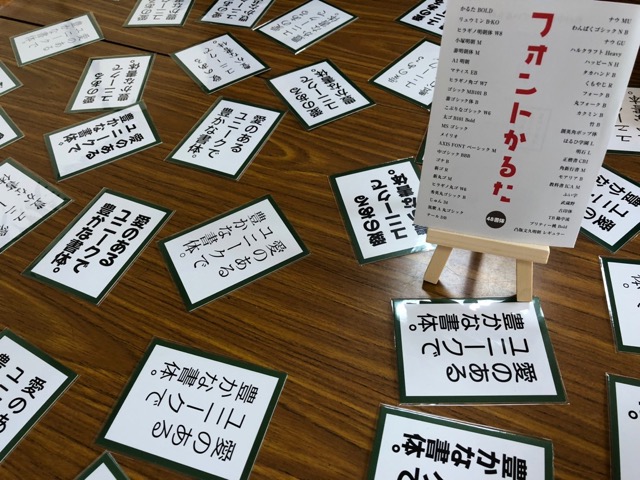

あけましておめでとうございます。2020年も「凪の渡し場」をよろしくお願いします。 お正月のお楽しみといえば、おもち、はねつき、かるた大会…といったものが思いうかびます。 かるたにも、百人一首やいろはかるたなど、いろいろ…

令和時代をむかえた2019年も残りわずかです。 年をとると、季節の移ろいがあっという間に感じる人は多いでしょう。 その理由のひとつに、こどもは毎日が新しい経験ばかりだから時間感覚が長く、おとなになると同じことの繰り返しが…

冬になると、よく夜空を見上げます。 家までの帰り道、日の入りも早くなり、澄み渡った空に星々がきらめくのを感じる季節です。 星見の楽しみ方は人それぞれだと思いますが、わたしはスマートフォンのアプリを片手に星座をみつけるのが…