平和大通りを彩る、ひろしまドリミネーション

さて、先日ひさびさに広島を訪れることができました。 お気に入りの場所を再訪したり、また新しいスポットを知ることができたり、ますます広島のとりこになる旅でした。 ということで満を持して? 広島偏愛シリーズを何回かに分けてお…

さて、先日ひさびさに広島を訪れることができました。 お気に入りの場所を再訪したり、また新しいスポットを知ることができたり、ますます広島のとりこになる旅でした。 ということで満を持して? 広島偏愛シリーズを何回かに分けてお…

早いもので12月を迎え、2017年も残りわずかとなりました。 ブログ「凪の渡し場」も気がつくと一ヶ月ぶりの更新となります。 10月までは、毎週一回は更新するというルールを自分のなかで設けていましたが、ブログ以外の活動もあ…

まちを歩いていれば、いくつも目に入るビルの姿。 けれど、あたりまえにありすぎて、目をとめて「観る」ことは少ないかもしれません。 まちのなかにひっそりとたたずみ、ひとびとの暮らしや仕事によりそい、あるいはいつか消えてしまう…

今年(2017年)も、イケフェス大阪こと「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」に参加してきました。 一般社団法人 生きた建築ミュージアム大阪 一般社団法人生きた建築ミュージアム大阪は、「生きた建築ミュージアムフェス…

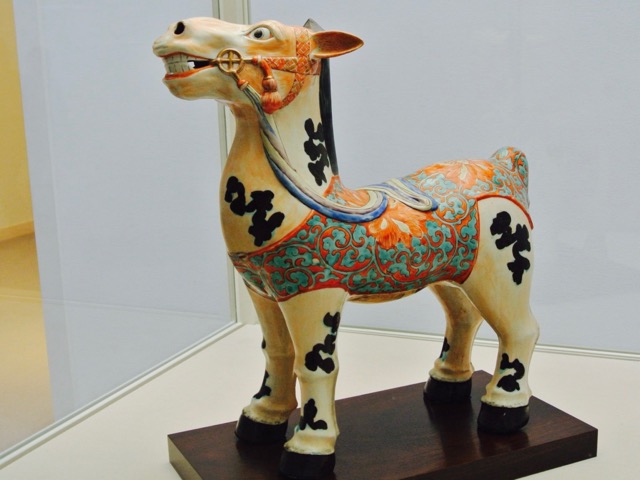

「人間万事塞翁が馬」という故事成語があります。 古代中国、塞(とりで)のそばにいたという老人・塞翁の逸話にちなむもので、誰しも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。 ある日、塞翁が飼っていた馬が逃げて…