書体デザイナー 藤田重信 – NHK プロフェッショナル 仕事の流儀

筑紫書体などを生み出してきたフォントワークスのデザイナー、藤田重信さん。その藤田さんの仕事に迫る番組が放映されました。 藤田重信(2016年6月13日放送)| これまでの放送 | NHK プロフェッショナル 仕事の流儀 …

筑紫書体などを生み出してきたフォントワークスのデザイナー、藤田重信さん。その藤田さんの仕事に迫る番組が放映されました。 藤田重信(2016年6月13日放送)| これまでの放送 | NHK プロフェッショナル 仕事の流儀 …

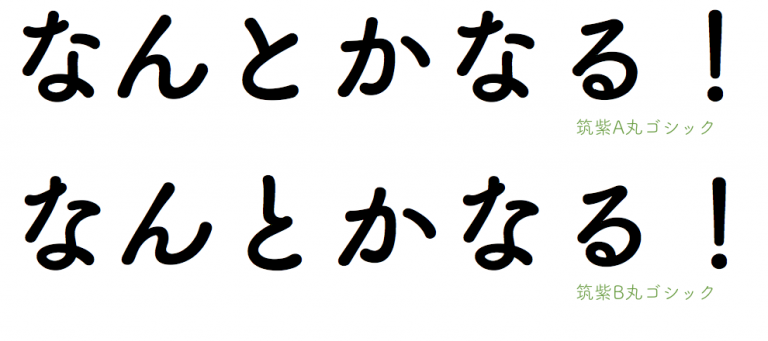

まちあるきの楽しみ方はいろいろありますが、そのひとつに、風景の中から一定の縛りで何かを探すというものがあります。 今回は、街中のフォント(文字)の中でも、よく見かける丸ゴシック体を見つけてみます。丸ゴシック体だけに丸の内…

このブログ「凪の渡し場」は、船が行き交う海の風景をイメージして名づけました。 海風と陸風が入れ替わる凪のとき、まるで世界が入れ替わる魔法がかけられたように、さまざまな視点を楽しむというのがコンセプト。 とこ…

わたしの広島への偏愛を一方的にお伝えする不定期シリーズ(笑)。 今回は、ベーカリー・アンデルセンのご紹介。 デンマークの童話作家、アンデルセンの名前を冠したパン屋さん。 わたしのお気に入りは、デニッシュハー…

このブログをはじめて、三か月が経ちました。 実は、このブログの記事の作り方として、今まで変えずにきたことがあります。 それは、どんな記事を書くかは、基本的に当日に考えるということ。 もちろん、ブログをはじめ…