楽しい「独学」のすすめ – 知的トレーニングの技術

さいきん、「学ぶこと」が楽しい。 もともと好きだったものを、もっと深く学んだり。 あまり知らなかったことを、新しく勉強したり。 そして、それをブログにまとめる間にも、さらに多くの気づきを得られます。 同じよ…

さいきん、「学ぶこと」が楽しい。 もともと好きだったものを、もっと深く学んだり。 あまり知らなかったことを、新しく勉強したり。 そして、それをブログにまとめる間にも、さらに多くの気づきを得られます。 同じよ…

ヒラギノ明朝の記事を書いてから、しばらく間が空いてしまいました。 もし、楽しみにしていた方がいたらお待たせしました(^^; 今回は、ヒラギノ角ゴのご紹介。 MacやiPhoneの日本語標準フォントとして、す…

まちを歩いていて、空き地を見つけたとき。 ここ、前はなんだったっけ? と、思わず考え込んでしまうことはないでしょうか。 あるいは、次になにができるのだろうと、気になってしまったり。 そうやって、少しずつ記憶の地層が積み重…

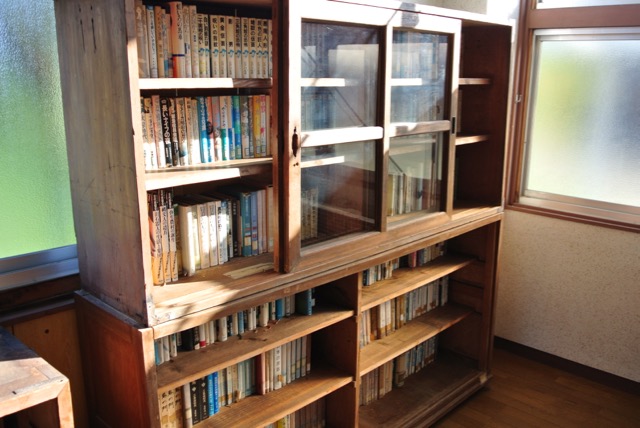

まちかどのさまざまなものを対象として楽しむ、路上観察。 その楽しみを、さらにひろげてくれる一冊に出会いました。 街角図鑑 posted with ヨメレバ 三土 たつお 実業之日本社 2016-04-28 Amazon …

文字を楽しむデザインジャーナル『Typography』(タイポグラフィ)の新刊、Issue 09 が5月に発売されました。 Typography 年2回の刊行で、はやくも創刊5年目。毎回、文字やフォントにま…