ある本を読んで、クローゼットから一枚のCDアルバムを掘りだしました。

まだ音楽のサブスク配信も、iPhoneも、iPodさえ存在しなかった時代。

聴きたい曲があればラジカセにCDを入れ、歌詞カード片手にリピート再生していた〈その頃〉が、ついこの間のように思い出されます。

小沢健二さんらしい音楽の奏でに乗って、日常的な光景を美しく変えていく、魔法のようなことば。

そんな歌詞をつづる文字・フォントに着目して、〈その頃〉のぼくらを支えていた作品と文字の記憶に向き合うのが、正木香子さんの「タイポグラフィ・ブギー・バック」という本です。

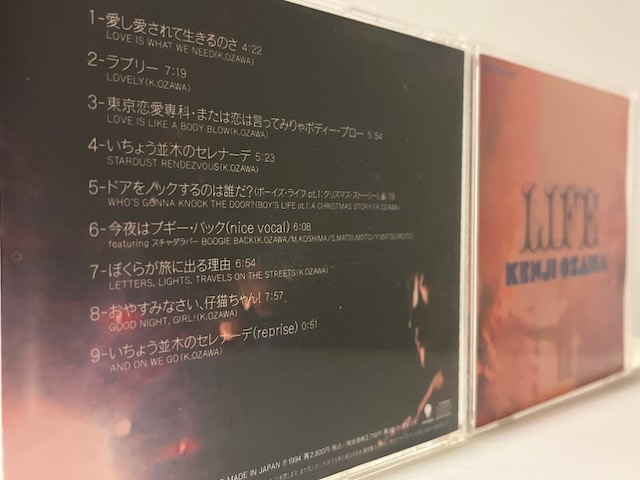

書籍タイトルが示す通り、最初に紹介されるのはアルバム「LIFE」にも収録された「今夜はブギー・バック」。

この曲のシングルCDではモリサワの見出ミンMA31というフォントがタイトルに、アーティスト名には新ゴが使われていると記載がありました。

わたしはシングルを持っていませんが、モリサワのデジタルフォントなら、このブログ「凪の渡し場」でも紹介したさくらのレンタルサーバ用Webフォント機能から使えるので、同じ設定にしてみました。

今夜はブギー・バック

小沢健二 featuring スチャダラパー

こんな感じですね。

今では一般的なフォントですが、当時は発売されたばかりの最新デジタルフォントでした。

いっぽうで、アルバム「LIFE」や「球体の奏でる音楽」には、当時圧倒的なシェアを誇った写研のフォントが使われているそう。

それは印刷技術が写植からデジタルに急速に移り変わる時代のはざま。

モダンで、でもどこか懐かしく、その時代を象徴する写研のフォントは少しずつ人々の前から姿を消していきます。

小沢さんも、その後新たなアルバムをリリースすることなく、その後約10年ほどメディアの第一線から姿を消します。

そして時は2020年代。

その楽曲は本人や他のアーティストによって幾度となくカバーされ、帰還〈ブギー・バック〉を果たします。

最近の小沢さんは、ホームページやミュージックビデオなどで独特な文字演出をされていて注目しています。

時代が呼応するかのように、長らくデジタル化されていなかった写研のフォントも、2024年にはモリサワによってデジタルフォントとして生まれ変わるといいます。

デジタル化された写研フォントで、小沢健二の歌詞が読めるときが来るのか。

それでもそれは、写植によるデザインが前提だった〈その頃〉のうたに感じたものとは似て非なる感情を呼び起こす予感がします。

正木さんの本に戻りましょう。

「タイポグラフィ・ブギー・バック」では、小沢健二や椎名林檎といったアーティストの楽曲、「NANA」「動物のお医者さん」などの漫画、雑誌「SWITCH」など、ここ30年ほどのメディアを、使われたフォントという観点で読み解きます。

かつて慣れ親しんだ作品の文字が、今はもう簡単に手に入らないフォントであったり、逆にパソコンに普通に入っているフォントであったりと、新たな一面を知ることができます。

なかでも、「古畑任三郎」のオープニングについての考察には驚きました。

ドラマ自体の完成度と相まって一世を風靡した、特徴的な黒バックと白抜きのゴシック体による出演者のクレジット。

幾度となく再放送され記憶に残る映像ですが、2021年に主演の田村正和さんの訃報に接し、あらためて見直した正木さんは、ある違和感を覚えたそう。

そこには30年近く、おそらく誰にも解かれていなかった謎が隠されていたというのです。

同じ時代を生き、同じようなメディアに接したであろう著者の視点に共感も多々ありつつ、フォントを見る目の違いによって、これほどまで景色が変わって見えることに、あらためて驚嘆します。

いま当たり前にある文字も、作品も、やがて誰かの記憶となって未来の世界へ連れて行かれる。

「LIFE」中の楽曲「愛し愛されて生きるのさ」ではないですが、誰もが誰かを(何かを)、愛し愛されながら。

![日本の明朝体を読みなおす – 月刊MdN 2017年10月号特集:絶対フォント感を身につける。[明朝体編]](https://nagiwata.net/wp-content/uploads/2017/09/DSC_2387.jpg)