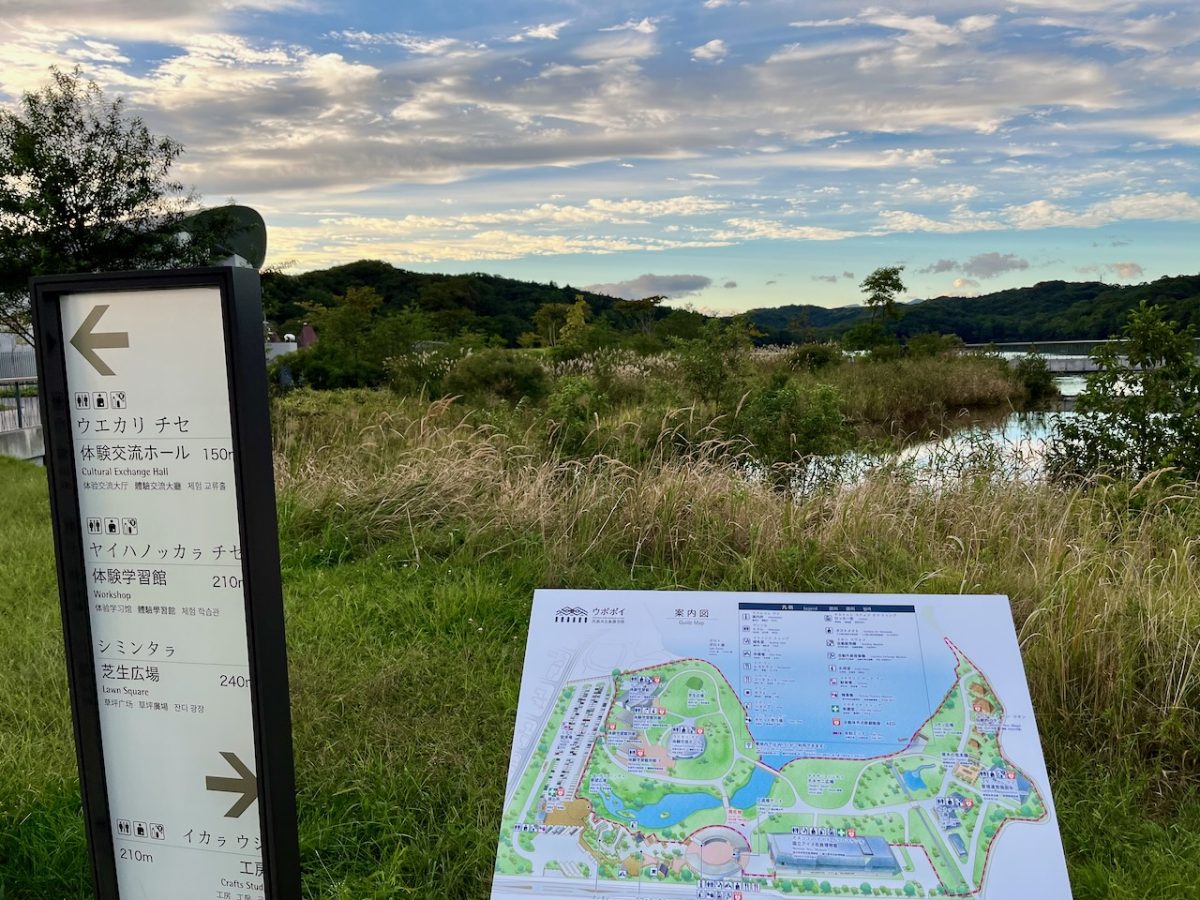

うっぽぽーい! 民族共生象徴空間にきたぞーい!!

…と、「Dr.スランプ」のアラレちゃんのように叫びたくなる絶景。

飛んでペンギン村…ではなく、北海道白老町・ウポポイにやってきました。

北海道の先住民族であるアイヌの文化と歴史を学べる、国立アイヌ民族博物館と国立民族共生公園などで構成されています。

今回は、北海道をめぐる旅です。

郵便ポストもアイヌ紋様とアイヌ語で彩られ、北の大地に来たことを感じさせます。

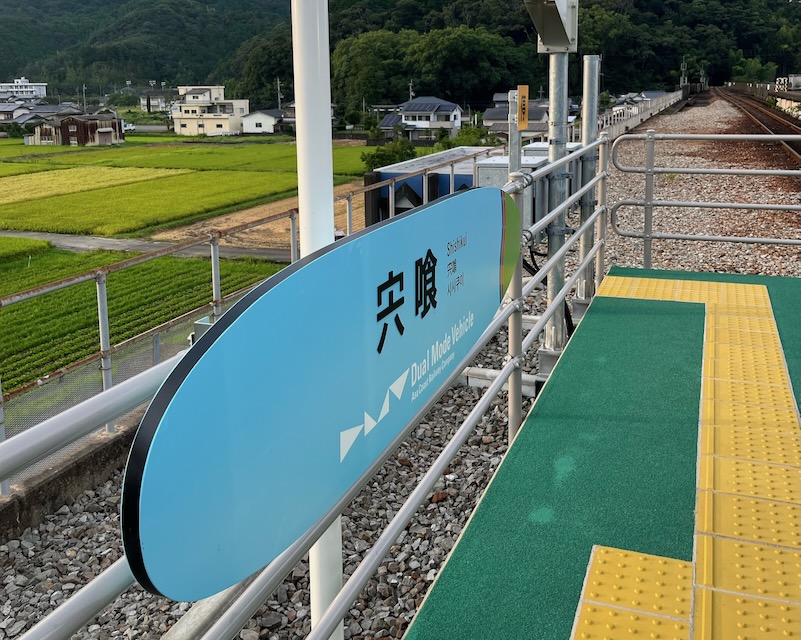

もよりの白老駅にも、アイヌ紋様とめずらしいフォントの駅名標がありました。

ちなみにJR北海道といえば、縦型駅名標に〈サッポロビール〉の広告、という基本フォーマットが知られています。

こちらも、はじめて実物を目の当たりにできました。

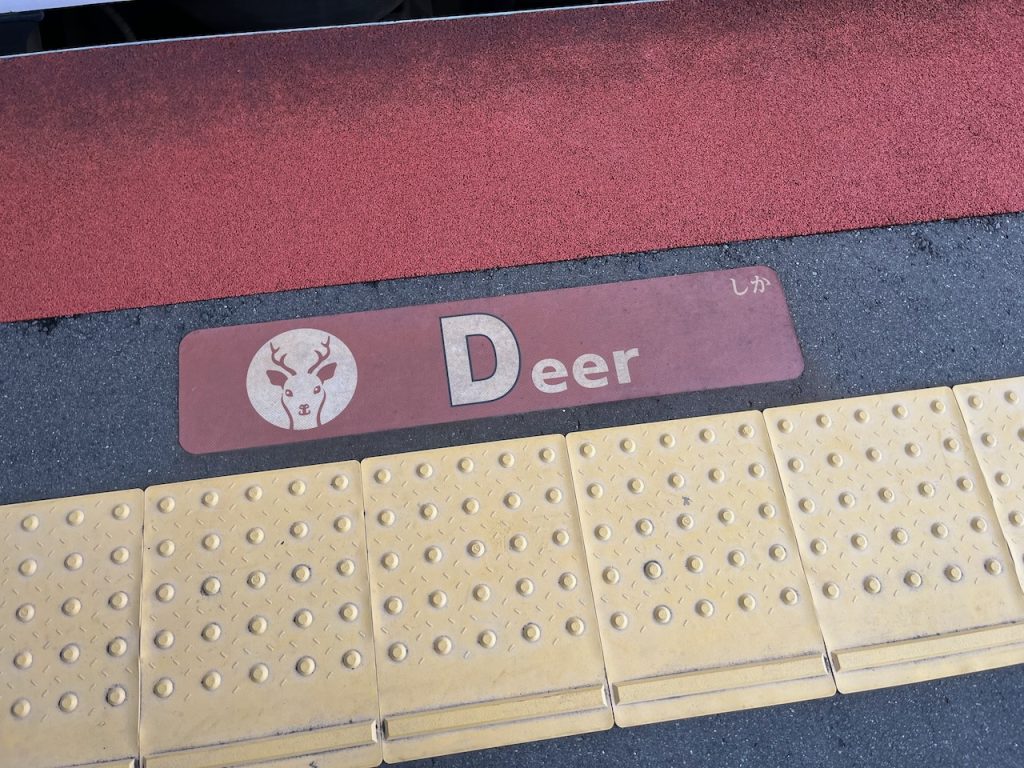

特急の乗車位置案内にはDeer(しか)が登場。明朝体の「しか」が、なんとも言えない味わいです。

ウポポイ探訪の後は登別駅周辺を散策しました。

なんだかじわじわくる「スクールゾーン」の看板。

男の子の「文」(擬人化?)はともかく、「スクールゾーン」のドロップシャドウと奥行きの付け方に時代を感じます。

「ヌプル」(ルは小文字)という施設には観光案内所のほか、小さな図書スペースも併設され、アイヌ・北海道関係の書籍や絵本がたくさん並びます。

列車の本数が少ないので、時間待ちにもぴったりです。

登別から室蘭本線で東へ向かい、長万部駅までやってきました。

豪雪地帯の信号は、雪が積もりにくいよう縦型になっていると聞いたことがありましたが、こちらも実際に見られて感激です。

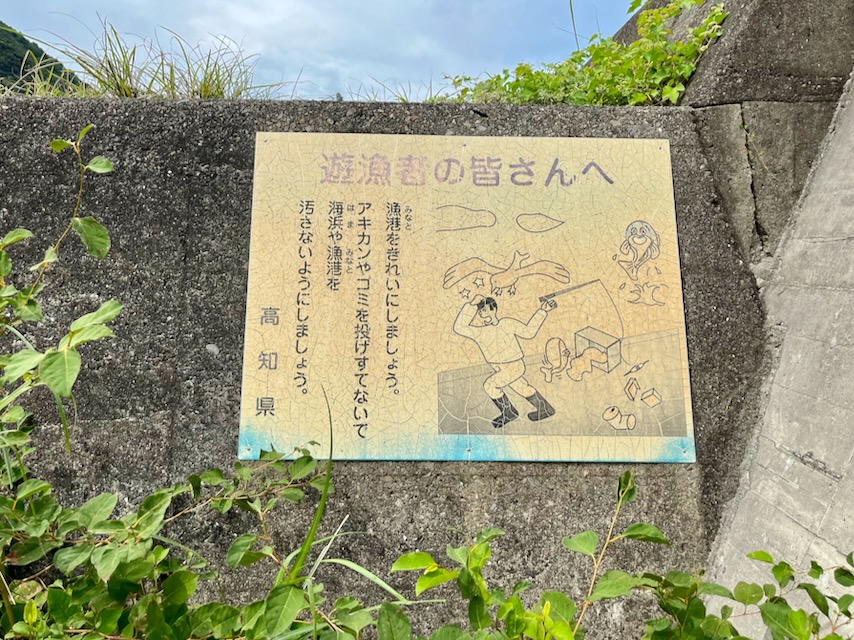

と思ったら、あとしまつ看板は見覚えのあるフォーマットでした。

あとしまつ看板は、離れた土地で同じデザインのものを見かけるという大きな謎があるのですが、こちらも愛知県岡崎市で出会っていたタイプでした。

長万部まちあるきはこのくらいにして、ここからは、函館本線(通称「山線」)で小樽へ向かいます。

現在、函館と札幌を結ぶ特急列車は登別経由の海線が主体となっていますが、季節限定で小樽経由の特急「ニセコ号」が運行されています。

今年(2024年)で開業120周年という長い歴史のある路線ながら、北海道新幹線の延伸によって廃止が予定されている山線。

地元の高校生による車内放送や、各駅での特産品の販売などを楽しめるニセコ号に乗れるのは、今しかできない体験です。

小樽駅に着いたのは夜19時過ぎ。駅構内もランプで彩られ、ムードがあります。

駅から港に向かう途中には、旧国鉄手宮線の線路がそのまま残されている遊歩道がありました。

小樽運河周辺も歴史的な建物がライトアップされ、旅情をかきたてます。

またエモい建物…と思ったらコメダ珈琲でした。なんという調和ぶりでしょうか。

翌日も小樽まちあるきを楽しみます。

ラッコのマンホールふた。カラー版のほうは摩耗したのか最初からのデザインなのか、なんだか抽象画のようですね。

そう、小樽は芸術のまちでもあります。

旧三井銀行小樽支店や旧北海道拓殖銀行(似鳥美術館)など四つの施設で構成される「小樽芸術村」では、さまざまな美術品が展示されています。

似鳥(ニトリ)って、あのニトリ? そのニトリです。札幌に本社があるのですね。

ステンドグラスや光るアンモナイトなど、静謐な館内にたたずむ逸品に圧倒されます。

ここまで足を運んだからこそ、見ることのできた光景です。

旧三井銀行も、その建築を生かした吹き抜けのプロジェクションマッピングや地下金庫など、見ごたえがあります。

その歴史の初期をかざった「三井銀行」の看板から…

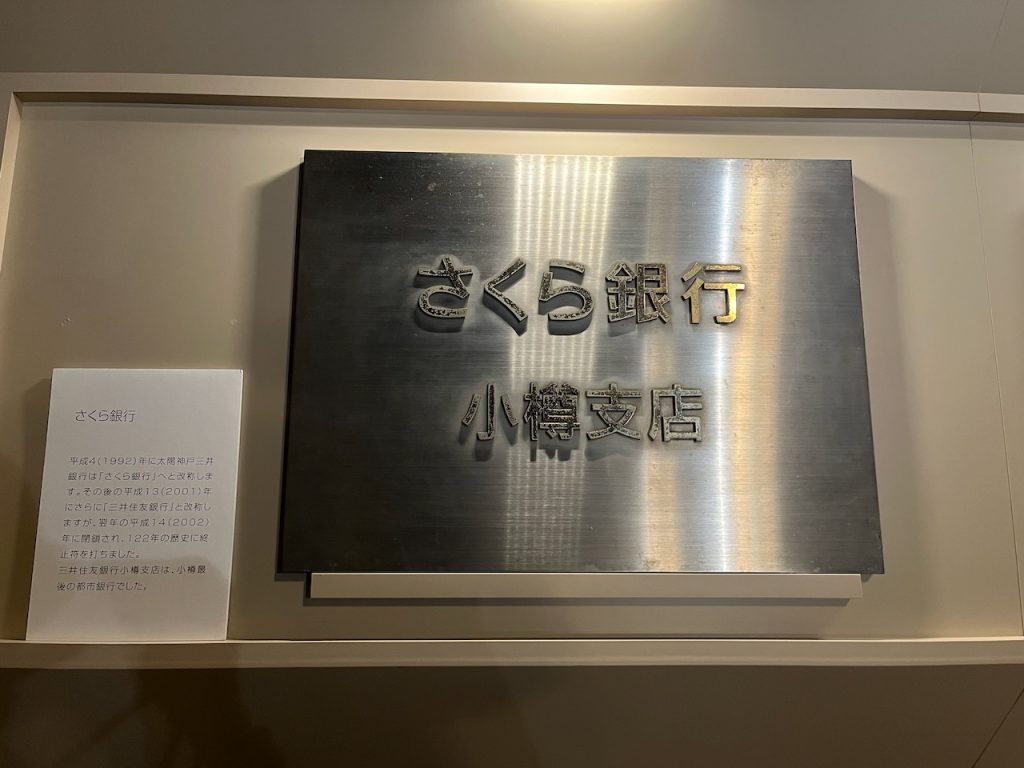

現在おなじみ「三井住友銀行」になる前の一瞬に咲いた「さくら銀行」。

ゴシック体のシンプルな看板が、諸行無常を感じさせます。

かつて金融街として栄えた面影が、少しずつ姿を変え、それでも、まちのいたるところに残っている。

そうして、唯一無二の魅力を増していく。

そんな旅情を感じる、北海道の路上でした。