2019年4月21日、名古屋の国際デザインセンター(ナディアパーク)で、「中村書体と筑紫書体」というセミナーが開催されました。

セミナー 中村書体と筑紫書体

4月21日に、名古屋の国際デザインセンターで「名古屋意匠勉強会ナルホ堂」と「フォントプラス」のコラボレーションセミナーとして、「中村書体と筑紫書体」を開催します。「ゴナ」「ナール」他多数の名作書体を生み出している中村征宏さんと、今話題の筑紫書体の作者、藤田重信さんをお招きして、…

名古屋でフォントに関するセミナーが少ない現状を変えたいという想いで活動されているという名古屋意匠勉強会ナルホ堂さんとフォントプラスさんにより開催されたこちらのイベント。

三重県出身の中村征宏さんと福岡県生まれの藤田重信さんという二人のフォントデザイナー、そしてフォントプラスの関口浩之さんによるWebフォントの紹介という贅沢な時間でした。

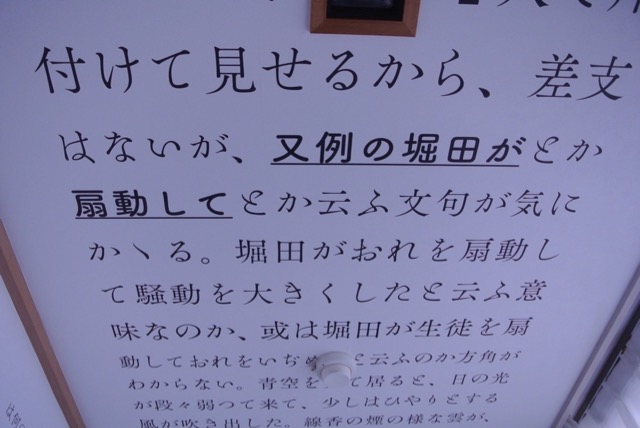

中村さんが生んだ「ゴナ」や「ナール」は昭和の末期から平成にかけて、雑誌や道路標識などに数多く使われ、日本に住むほとんどすべての人が目にしたことがあるはずです。

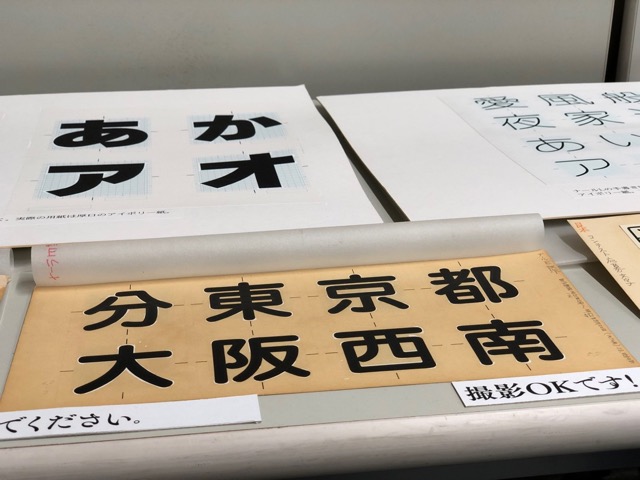

今みてもかわいい丸ゴシック体の名作・ナールの原字、すべて手描きである証拠に、ところどころ修正の後が見られます。

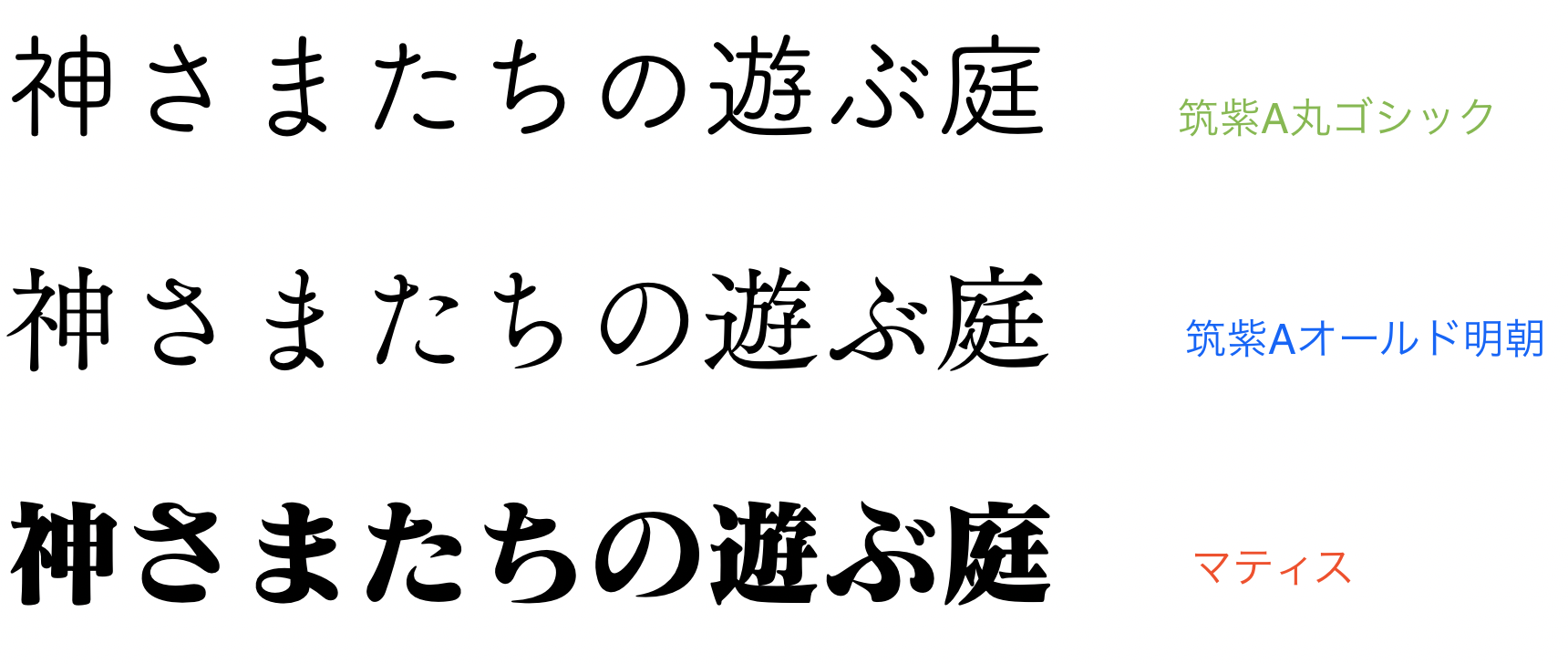

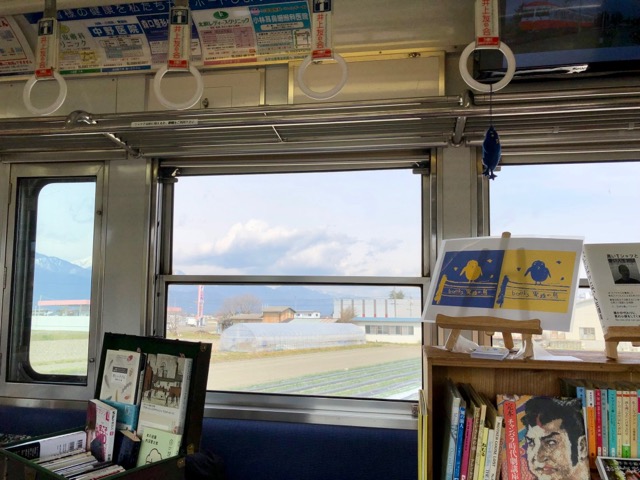

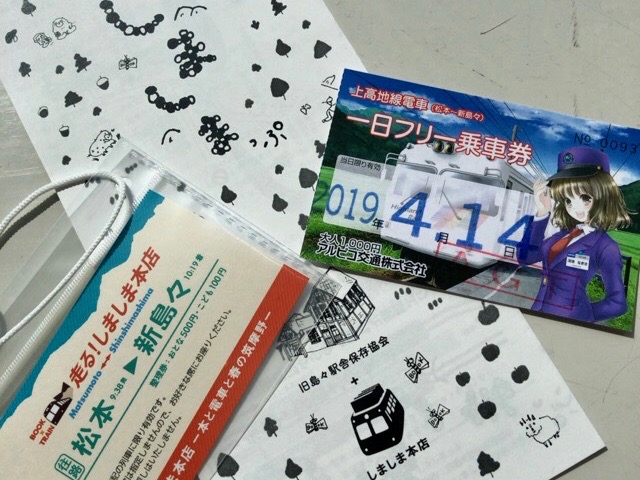

そして藤田さんは「凪の渡し場」でも幾度となく紹介していますが、この平成の終わり、書店に並ぶ新刊書の表紙や本文でひときわ目を惹く、個性的な筑紫書体シリーズの生みの親です。

とくに筑紫書体が他のフォントと大きく違うポイントとして、文字が「台形」をしているという話が印象的でした。

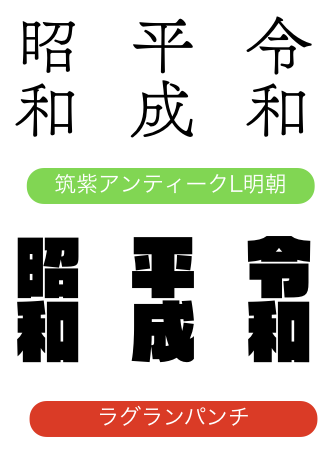

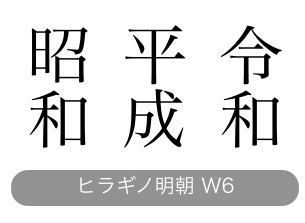

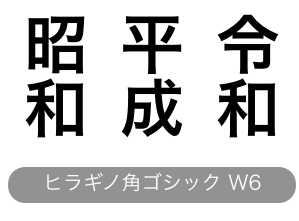

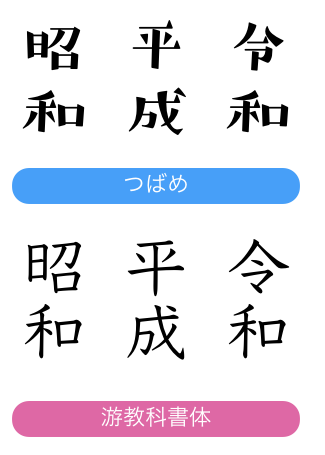

たとえば以前の記事で紹介した、筑紫アンティークL明朝で組んだ元号をもう一度見てみましょう。

日本語に使われる漢字やひらがな・カタカナなどは、正方形の枠の中にデザインされることが基本になっています。

けれど、筑紫書体の「平成」「令和」をよく見るとたしかに、正方形というよりは台形になっています。

これがデジタルのフォントなのになんとなく手書きのような表情を感じる理由でしょうか。

台形の文字が続く文章は、なんとなくでこぼこして、リズムが生まれます。

そして筑紫A丸ゴシックはまたうってかわって、明るくてかわいい。

セミナーでは制作中の筑紫書体も発表され、筑紫書体シリーズのもつ幅広い表現力をいまさらながらに思い知らされます。

長く、そして多くの人に愛されるフォントがどのような想いで作られているか、お二人の話から伝わってくるセミナーでした。