この記事は「まだ知らない広島へ – 三次もののけミュージアム、中村憲吉記念文芸館」の続きですが、広島偏愛シリーズではありません。

中村憲吉記念文芸館からさらに西、県境を越えて島根県は邑智郡邑南町までやってきました。

ここには、2018年に廃線となってしまった三江線の口羽駅があります。

かつては三次から日本海側の江津までをつないだ三江線、その全通記念のモニュメント。

奥にはいまだ「口羽駅」の道路標識が残ります。

現在は「口羽駅公園」として整備されていて、手前のレール部分もホーム周辺であれば自由に歩いてよいそうです。

そして、この線路を活かし、廃線後の地域振興を目指すNPO法人「江の川鐵道」によって、トロッコ列車などの運行イベントが行われています。

トロッコは土日を中心に運行され、公式サイトで予約できます。

駅名標も江の川鐵道のロゴが入ったものに差し替えられていました。

すみ丸ゴシックにも近い懐かしさを感じるフォントです。

ホームで待っていると、ゆっくりとトロッコが入線してきました。

驚きの車体の低さ。

全員が乗り込んで出発進行です。最高時速15kmで、旧三江線の線路を北へ向かっていきます。

トンネルを抜け、江の川を鉄橋で渡ります。この日は前日まで雨が降っていたので水量が多め。

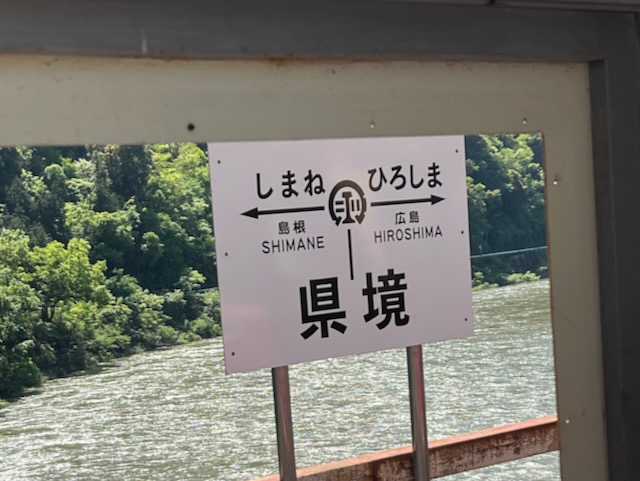

と、ふいに「県境」という標識が現れます。

冒頭の地図をよく見ればわかりますが、江の川を越えた対岸の伊賀和志駅は広島県にあり、また鉄橋を渡って島根県の宇都井駅に向かう形になっています。

そして実は、まだ広島県三次市との調整が済んでおらず、この先の駅まで進むことができないそうです。

愛岐トンネルを見学したときも、愛知県側から岐阜県越えができませんでした。

県境を越える、ただそれだけのことが、ときに不思議とむずかしい。

その代わりなのか、川の手前のトンネルで途中下車(?)させてもらい、しばらく散策の時間となります。

深い自然につつまれながら、線路はまだまだ朽ちることなく時を刻みつづけます。