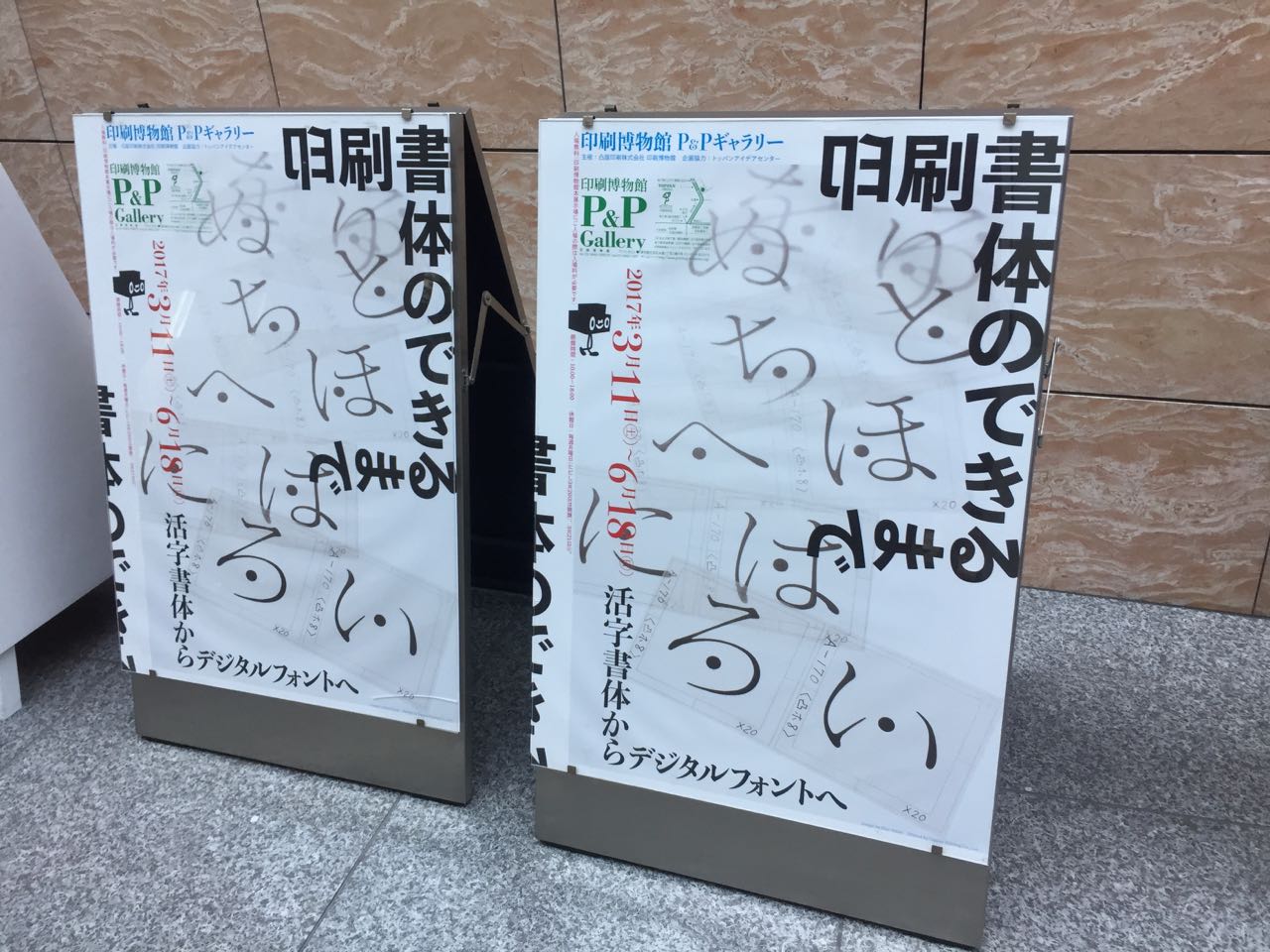

わたしたちがふだん目にする本、街中のポスター、Webサイトには、さまざまなフォントがあふれています。

そして、それぞれのフォントには必ず、それをデザインした人=書体設計士の存在がいます。

そんな書体設計士の一人・鳥海修さんの著書「文字を作る仕事」に、書家・石川九楊さんのお名前が登場します。

MacやiPhoneに搭載されたヒラギノ明朝を作った際にも修整指示を担当されたそうで、鳥海さんと同じく京都精華大学の教授を務められ、書家としての活動の他に書や文字に関する研究を行っています。

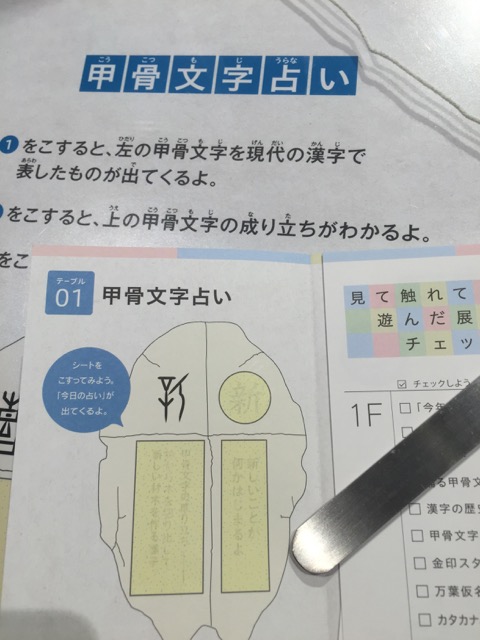

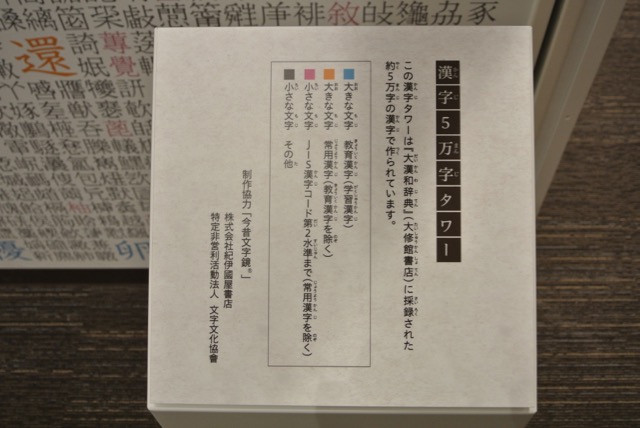

現代日本で使われる文字のルーツは、中国古代にまでさかのぼります。

亀甲や骨に刻まれた甲骨文字や、殷周時代の金属器に鋳込まれた金文から、漢字の歴史がはじまったのです。

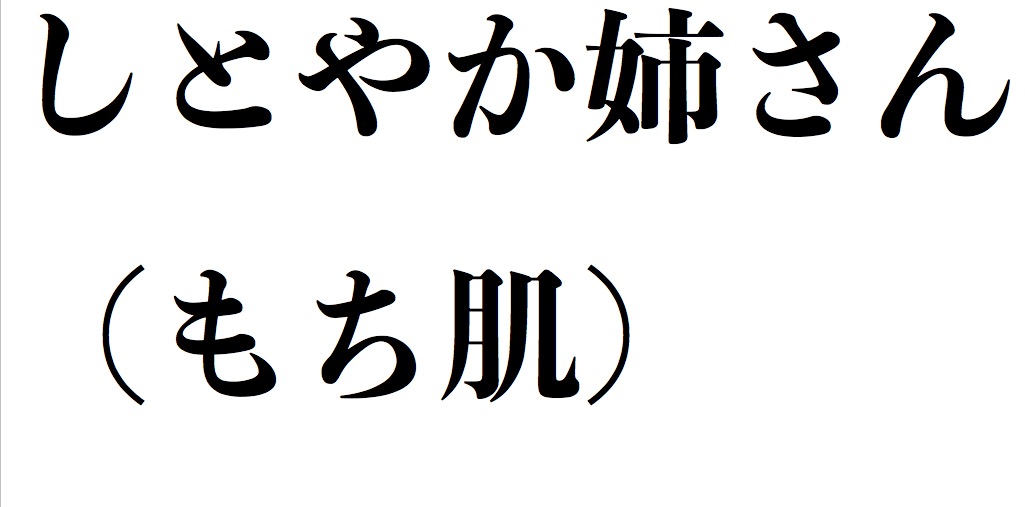

いかにも象形文字らしいかわいさを残す文字のデザインから、日本と中国でそれぞれ発展していった書の歴史、はては自動車のナンバープレート、漫画の描き文字にいたるまで、さまざまな視点で文字をとらえ直していきます。

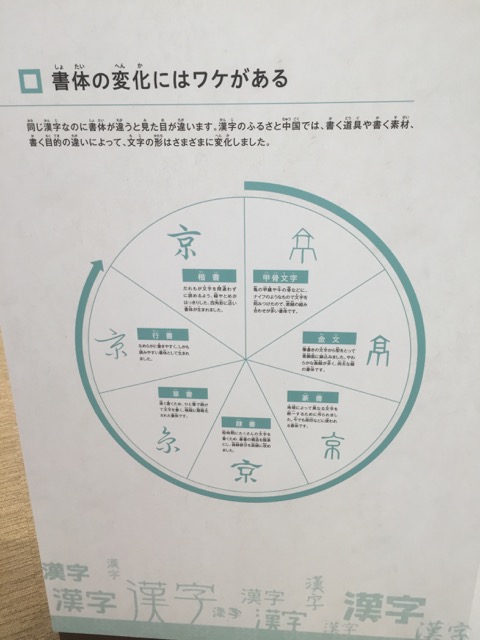

たとえば、フォントの分類のひとつに、かつて大銀行や官公庁の看板に多く使われていた隷書体というものがあります。

いまでも、新聞の題字(タイトル)や紙幣に使われ、なんとなく威厳がありそう、という雰囲気をかもし出すフォントです。

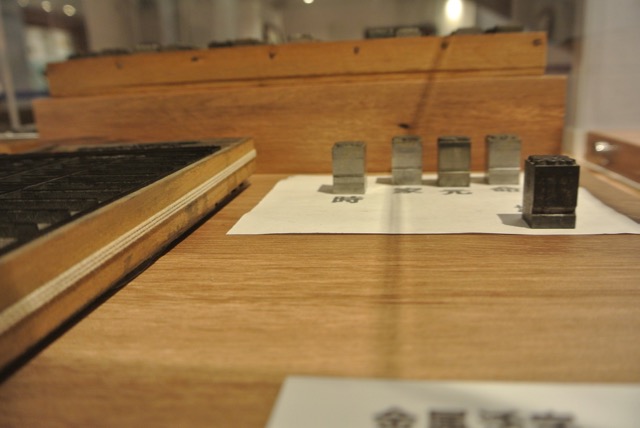

歴史的には、実印に使われる篆書体が生まれたのち、漢の時代に完成し、毛筆の特性である筆触の存在感が強くあらわされています。

一般的に毛筆と認識される楷書体・行書体・草書体の先祖としての威光が、今にいたるまで隷書体のイメージにつながっているのかもしれません。

この本の中で、石川さんは「書は言葉=文字に同伴する美術である」として、書がもつ、ほかの美術との差異を明らかにします。

絵画であったり、ピアノであったり、ほかの芸術であれば、まったくの初心者の状態から一歩一歩階段をのぼっていく必要があります。

ところが、現代日本で生きている人であれば、鉛筆やペンであろうと、長年文字を書く機会があり、書についてまったくの初心者ではない、といいます。

本書は平成5年に出版されたもので、それから四半世紀の時が経ち、紙などに直接文字を書く機会が減っている人が多いこともたしかでしょう。

それでも、街中で、わたしたちは多くの文字に触れ、多くの文字を指先から打ち出し続けています。

それがフォントの形であっても、それが生まれるまでの歴史、きざまれた文化を知ることは、けっして無駄なことではありません。

それによって、より深く、文字を味わうことができるのです。