「若者の活字離れ」というのは、もはや使い古された表現ですが、若者でなくても、本当の「活字」…活版印刷に使われていた金属活字に触れたことのある人はどれくらいいるでしょうか。

この本は、そんな活字の記憶をたどる写真集。

あいちトリエンナーレ2016の芸術監督を務める港千尋さんの作品です。

トリエンナーレつながりで、愛知県芸術文化センターにある本屋・ナディッフ愛知で特集が組まれていて見つけました。

パリ・フランス国立印刷所と、東京・大日本印刷。

それぞれに眠る金属活字の姿とともに、東西の文字の記憶をさかのぼっていきます。

もともと、中国で生まれた印刷技術。

それがヨーロッパにつたわり、グーテンベルクによって活版印刷が普及したというのはよく知られています。

フランス国立印刷所には、それ以降の書体の歴史が刻まれています。

フランソワ一世のために書体を製作したガラモン。

皇帝ナポレオンの命を受けたフルマン・ディド。

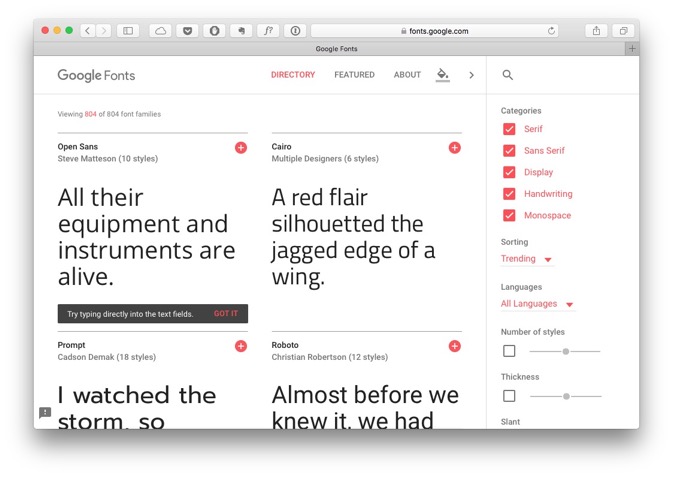

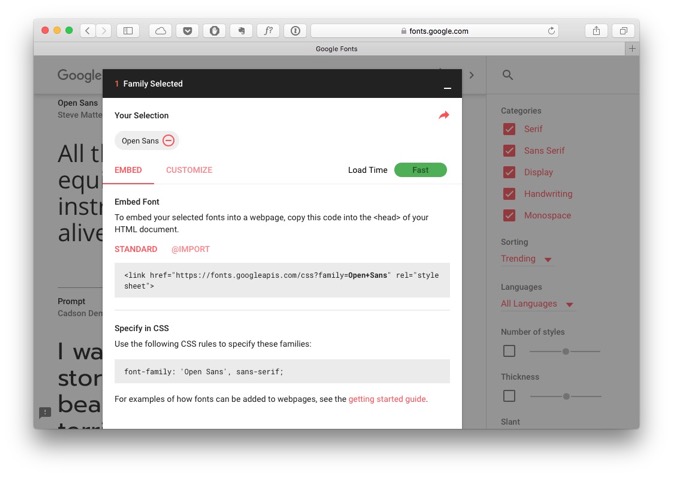

それらの活字は、 Garamond、Didot という名前のフォントとして復刻され、今も使われ続けています。

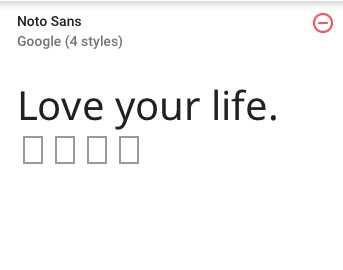

そして、ヨーロッパで作られた漢字の活字も。

本の表紙にあるように、見慣れたデザインとは少し違ったふしぎな印象を受けます。

さらに、活字は幕末〜明治の日本に、ふたたび東洋に戻ってきます。

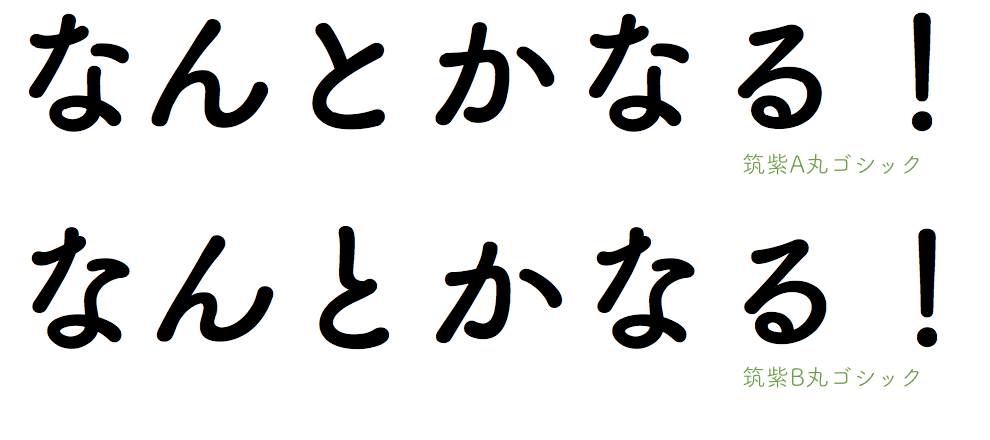

今見慣れた明朝体には、そんな時間と空間を旅した活字の記憶が息づいています。

ところで、活字を目にしたことがある人なら、まずその小ささに驚くことと思います。

考えてみれば当然のこと、フォントであれば拡大縮小は自由ですが、活字であれば印刷するものと同じ大きさでなければいけません。

本文やルビのような小さな文字を彫る、彫刻師の仕事についても触れられています。

めったに使われない特殊な文字を、その場で彫っていく「直彫り」という作業。

「身体感覚」と表現されていますが、コンピュータ上のフォント制作とはまた違った想いが込められているように感じます。