2月22日。日本では、にゃんにゃんにゃんの「ねこの日」として有名です。

「凪の渡し場」ではあまり表に出していませんが、ねこが好きなのです。

猫好きの友人と一緒に猫カフェに行ったり、ネコをテーマにした読書会を開いたり。

※以下、実体としての存在を漢字の「猫」、抽象的なイメージも含めた存在を「ネコ」と表記

猫の愛らしい仕草はもちろん、SFやミステリ、あるいは純文学やエッセイにいたるまで、印象的な登場をすることも多いネコに魅せられる人は多いです。

こんなに身近にいるのに、どこかつかみきれない。

猫を前にすると、人はなにごとかを考えざるをえないのかもしれません。

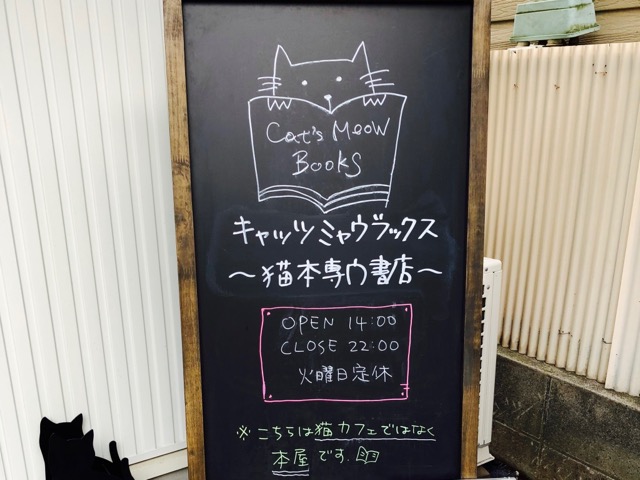

そんな、ネコに対する人類の思索の産物 – 猫本を専門に扱う本屋さんが、東京・三軒茶屋にあります。

それが、『猫のいる、猫本だらけの』本屋、Cat’s Meow Books。

昨年(2017年)の開業時、クラウドファンディングでその存在を知り、すぐに支援して以来、ようやくお邪魔することができました。

まずは渋谷駅から東急田園都市線で三軒茶屋駅まで向かいます。

このあたりは初めて訪れるところなので、お店に着くまでの道のりも楽しみです。

お店の最寄駅は世田谷線に乗り換えて一駅、西太子堂駅とのことですが…。

世田谷線は田園都市線とは別の改札口になっていました。煉瓦造りの素敵な駅舎です。

わたしがなじみのあるまちで言えば、京都の出町柳駅、京阪から叡山電鉄に乗り換えるときの雰囲気に近いでしょうか。

渋谷から少し離れたところに、こんな素敵なまちがあったのですね。

電車に乗ってもすぐ、天気が良ければ、ぶらぶらと線路沿いを散策しつつ、歩いて行くのも良いです。

歩くこと、およそ10分。かわいい看板が見えてきました。

猫カフェではなく、猫のいる本屋さん、というのが開業当初からのこだわりとのこと。

ネコの置物のうしろには、軽い飲み心地が評判のクラフトビール・水曜日のネコ。実際に店内で飲むこともできます。

水曜日のネコ | よなよなエール公式通販 – よなよなの里

グラスに注げば立ちのぼる、青りんごを思わせる香りとオレンジピールの爽やかな香り。ほのかなハーブ感がフルーティさを引き立て、すっきりとした飲み口がやさしく喉を潤してくれます。他のビールと比べて苦みが少ないので、普段ビールを飲まない方にもおすすめ。 4種のクラフトビールが飲み比べができる「はじめてセット」 や、2日に1本飲むなら「定期宅配サービス」 もおすすめです! …

店内に入る前からネコづくしです。

おや、ここだけ…?

中に入ると、店内にひろがる猫本の数々。エッセイ、小説、写真集とジャンルは幅広いですが、どの本も、どこかにかならずネコが出てくるのだそうです。

そして奥の古本コーナーに入ると、保護猫の猫店員がお出迎え。

と、通せんぼして進めない(=^^=;

にゃっと目が合いました。

そんな歓待(?)をしてくれる子もいれば、我関せずで窓の外を見つめる猫店員さんも。

この、人の目には映らない何かを見ているような、猫の表情がなんとも魅力なのです。

居合わせたお客さんも猫好きばかりで、猫の一挙手一投足に釘付け。

店内のテーブル席でドリンクを飲みながら猫と戯れることもできますが、もう一度言うように、ここは猫カフェではなく猫のいる本屋。

買う本を選んで窓際に戻ってみると、まだ同じように窓の外を眺めていました。

選んだうちの一冊は赤瀬川原平さんの「猫の宇宙」。

赤瀬川さんは友人である南伸坊さんから仔猫を譲り受けることになったものの、実は子供のころから猫が苦手だったため、すこしでも慣れようと猫の置物を集めることにしたそう。

そんな猫の置物を、草むらの中、コンクリートの上、あるいはパイロンに添え、赤瀬川さんならではの見立てが展開されます。

「もともと猫嫌いだったからこそ、天性の猫好きの人より観察眼に長けている」という独白には感じ入ります。

猫への愛情と冷静なまなざしが同居する、類い稀な写真集です。

本屋の良さは、訪れた人に思いがけない本との出逢いをもたらしてくれる場所であることだと思っています。

猫/ネコというフィルターを通して、意外性とともにそれを提供してくれるCat’s Meow Booksさんは、まぎれもなく唯一無二の本屋。

名残惜しいですが、お店をあとにして、西太子堂駅で帰りの電車を待ちます。

と、なんだかネコネコしい電車が来ました!

世田谷線の前身、玉川電鉄(玉電)の110周年記念ラッピング電車だそうです。

吊り手まで招き猫に!

なぜ招き猫? と思ったら、沿線には、招き猫発祥の地といわれる豪徳寺があるのだとか。

東急世田谷線がねこだらけ! 招き猫電車でねこをテーマに沿線散歩 (1) 玉電が東急世田谷線になるまで–招き猫電車は車内も猫々しい

東急世田谷線の前身で、「玉電」の名で親しまれた玉川線(玉川電鉄)。東急電鉄はこのほど、玉川線開通110周年を記念して、「玉電開通110周年記念イベント」を実施しており、その一環として、「玉電110周年記念 幸福の招き猫電車(以下、招き猫電車)」を9月25日~2018年3月末予定で運行している。今回は招き猫電車に乗って、猫をテーマに世田谷線沿線を散歩してみよう。

今回は寄れませんでしたが、またゆっくり歩いてみたいまちです。

そのときは、夜にCat’s Meow Booksさんを訪れるのも良さそうですね。(お店の営業時間は14:00-22:00)

夜行性と言われる猫は、夜にどんな表情を見せるのか。

ネコと一緒に、ヒトとの関係を考えることができる、素敵な場所でした。