2023年の年末です。

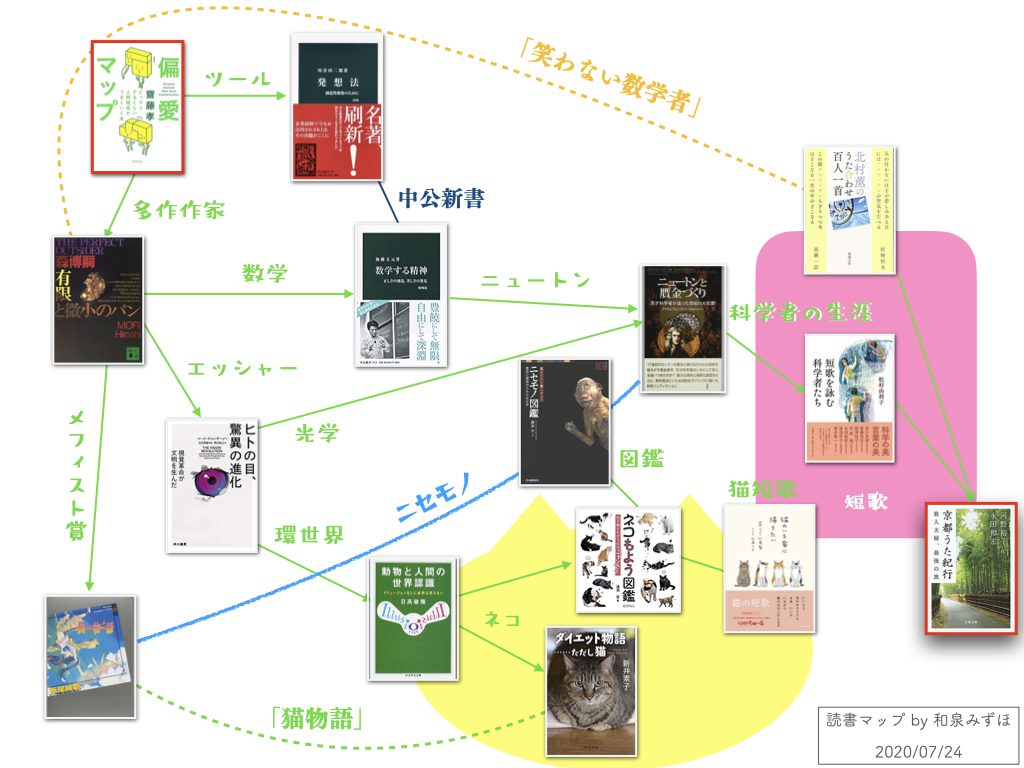

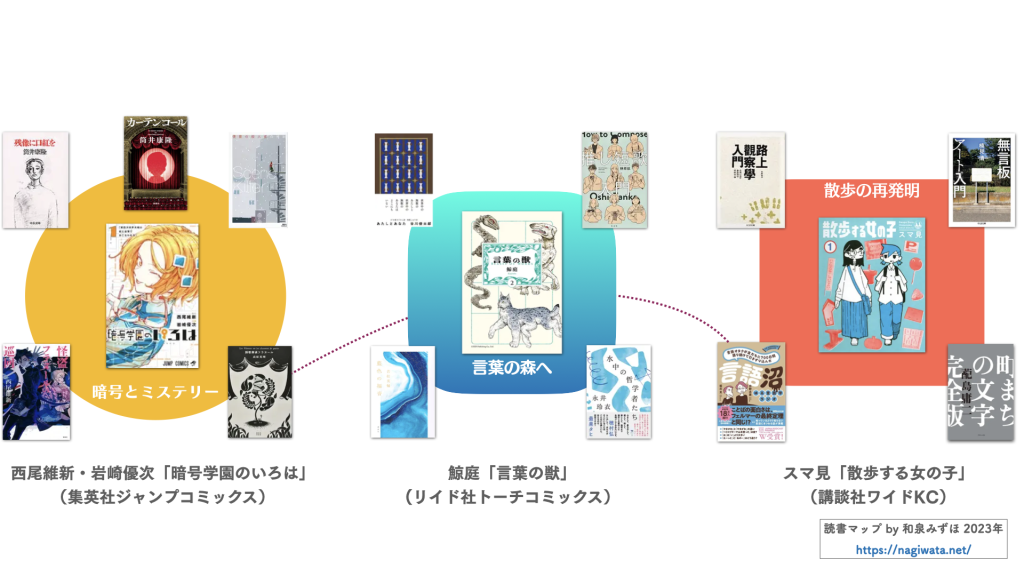

毎年の恒例「今年の本」、今回は印象に残ったマンガ3作品を紹介します。

それぞれのテーマに関連した小説やノンフィクションなども〈読書マップ〉としてまとめてみましたが、こちらの詳しい説明は年明け note の記事にしようと思います。

それでは、一作ずつ紹介していきましょう。

なお、2023年末時点で、どの作品も連載中ですが、既刊は2〜4巻なので手に取りやすいと思います。

西尾維新原作・岩崎優次画「暗号学園のいろは」(集英社ジャンプコミックス)

主人公・いろは坂いろはが入学したのは、未来の暗号兵を育成する、毎日が暗号漬けの暗号学園。暗号によって世界の戦争を停めるため、きょうも謎を解き、クラスメイトの心を読み、学園の頂点を目指す。

ミステリー作家、西尾維新原作の週刊少年ジャンプ連載作です。

前回の連載作品「めだかボックス」(画・暁月あきら)の後半でも言葉遊びバトルが描かれるシーンがありました。

こういった、明らかに週刊連載向きでない題材をやってのけるのが西尾維新の真骨頂でしょう。

「いろはのい」とはいかないでしょうが。

西尾維新先生といえば、デビュー当時から同じメフィスト賞作家の森博嗣先生に影響を受けていることを公言しています。

その森先生が〈天才〉と形容する数少ない小説家のひとりが、筒井康隆先生。

そして、実験的な試みの多い筒井作品の中でも、いまだに折りにふれ話題になるのが、言葉(正確には音)が一文字ずつ消えていく「残像に口紅を」。

さらに、その「残像に口紅を」に影響されたと言われるのが、いわゆるジャンプ黄金時代に連載された冨樫義博「幽☆遊☆白書」の海堂戦。

「暗号学園のいろは」でも海堂戦に言及される話がありましたが、令和になって、こんな過去からの因果が実をむすぶことになるとは、西尾維新と同年代の者として感無量です。

鯨庭「言葉の獣」(リイド社トーチコミックス)

続いて、また違ったかたちで〈ことば〉の世界を描く「言葉の獣」を紹介します。

人の発する言葉を〈獣〉の姿で見ることができる少女・東雲と、そんな彼女に興味をもつ薬研。

ふたりは、この世でいちばん美しい獣を見つけるため、〈言葉の獣〉が暮らす森へと冒険に出る。

日常会話から、SNSのつぶやき、詩歌まで、わたしたちは、言葉にあふれる世界に生きています。

けれど、当たり前にある言葉とはなんなのか、誰も知りません。

わたしたちがいない場所、いない時間の先まで、言葉を遺すことには、どんな意味があるのでしょう。

とてもふしぎなことに、言葉によってわたしたちは理解し合うことができるとされているのに、お互いの〈言葉〉がおなじことを意味する保証は、どこにもありません。

それぞれがイメージする〈言葉の獣〉は少しずつ違う形をしていて、誤解や齟齬が生まれることもある。

それなのに、詩や短歌のような、ごく短い言葉で、自分の本心にふれるような、今まで気づかなかったものを見ることもできる。

ふたりの対話を中心に物語は進みながら、東雲が描いた絵をすぐ捨ててしまって、「自分の痕跡を残したくない」というのに対し、薬研は記録を残したい、「忘れられたくない」というちがいが語られるのも興味深いです。

わたし自身、〈言葉〉への関心に共感しつつ読みすすめてきましたが、共感できないこと、違いを知ることも、言葉による対話で世界をひろげるためには大切なことでしょう。

スマ見「散歩する女の子」(講談社ワイドKC)

最後も、ふたりの少女による対話で進む作品ですが、テーマは路上観察的な〈散歩〉です。

街角の看板の文字から俳句やしりとりをしたり、公衆電話の跡地に何を置くかを妄想したり。

路上観察でよく扱われるアイテム(いわゆる〈物件〉)に、さらに独自の楽しみかたをくわえて拡張する、まさに〈散歩の再発明〉が毎回展開されます。

何かのイベントや誰かとの待ち合わせ前に、少し早めに着いて「散歩する前に一人で散歩する」のは、わたしもこっそりやっています。

「三角コーンについて考える」回では、こういった非対称形の看板をつけたパイロン(三角コーン)が登場します。

作中ではここから、さまざまなパイロンのバリエーションを妄想していきます。

さすがにマンガなので現実にはありえない…と思ったら、〈のれん型パイロン〉の実例をカメラロールから見つけてしまいました。

土地建物のほうの物件が売れてしまうと見られない、路上観察的な意味で刹那的な〈物件〉でもあります。

(凪の渡し場〉でひっそり公開しているパイロンのページを更新しておきましたので、このサイトがある限りは記録として遺ることでしょう。

世界はどんどん予測不可能となり、いま当たり前に見ている景色も来年には見られなくなってしまうかもしれません。

だからこそ、いまを記録し、記録となった過去を振り返り、未来に進む原動力としていきたいです。

来年も、良いお年を。