大海へと漕ぎ出す羅針盤を手に入れよう – 内向型人間のための人生戦略大全

内気、引っ込み思案と言われ、生きづらさを感じることも多い内向型人間。 そんな人の手助けとなる本を、また一冊見つけたのでご紹介します。 内向型人間のための人生戦略大全 posted with ヨメレバ シルビ…

内気、引っ込み思案と言われ、生きづらさを感じることも多い内向型人間。 そんな人の手助けとなる本を、また一冊見つけたのでご紹介します。 内向型人間のための人生戦略大全 posted with ヨメレバ シルビ…

いよいよ瀬戸内国際芸術祭の秋会期がはじまりました。 夏会期より過ごしやすい気候となり、また本島・高見島・粟島・伊吹島といった西の島々の作品も加わるとあって、訪問を計画している方も多いと思います。 ですが、現代アートが好き…

路上観察といえば、「凪の渡し場」でも何度か取り上げられている、赤瀬川原平さん。 その赤瀬川さんと生前ゆかりのあった方々を招いてのトークイベント、その名も「路上観察レジェンドDay」が先日、岡山市で行われました。 &nbs…

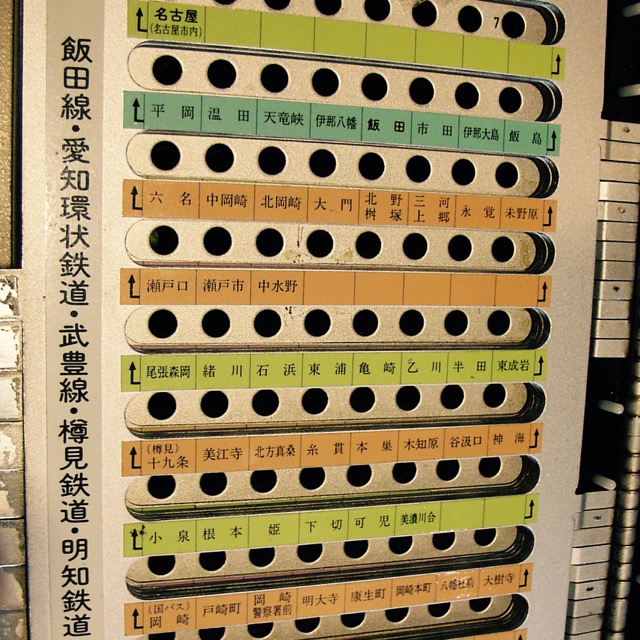

いよいよ閉幕まで一ヶ月を切った、あいちトリエンナーレ。 10/16まで、岡崎公園で「アーキテクツ・オブ・エアー」が開催されるため、岡崎を訪れる方も多いと思います。 アーキテクツ・オブ・エアー | あいちトリエンナーレ20…

旅行が好きで、全国各地に出かけています。 そのさきざきで、お土産売り場やスーパーのお菓子売り場をのぞくと、なんとなく別の土地で見かけたようなお菓子があることに気づきます。 普通だと、その程度の認識ですぐ忘れてしまうところ…